私がギャラリーIHAで企画した連続レクチャーを、法政大学の北山研究室で書籍にまとめた『建築的冒険者たちの遺伝子』(2017年8月彰国社)という本がある。この本の冒頭に1968年から1991年、パリの五月革命からソ連崩壊までの建築年表を付けた。この年表の始まりの1968-70年は時代の切断面である。丹下健三(1913-2005)や前川國男(1905-1986)などそれ以前の日本の建築家と、それ以降の建築家は全く別のカテゴリーになる。社会がそうさせていたのだが、それをレポートした本である。1968年のパリの五月革命はヨーロッパ文明の大きな変革期だが、同じその年、日本は世界第二位の経済大国になった。1970年代の日本では、カンブリア紀の種の爆発のように若手建築家たちが建築的冒険を行い、とても沸き上がった時代である。世界の建築史のなかでもとてもユニークな状況で、戸建ての住宅が多数つくられた時代であった。槇文彦(1928-)は、それを「平和な時代の野武士たち」(『新建築』、1979年10月号)と表現している。

時代の切断面はそのなかにいた人でないと理解できない。1968年に「新宿西口フォークゲリラ」という運動があった。自動車専用路を学生たちが占拠したのだが、私は当時新宿にある都立高校の学生だったので、すごく身近で見に行った。1969年の東大闘争の時は受験生だったので、さらに身近であった。1970年の大阪万博は国家権力のプレゼンテーションとして建築が使われたのだが、これも見に行った。その後日本の建築界の様子は大きく変わって行った。この1968-70年こそが、時代の切断面なのだ。

[図1]『建築的冒険者たちの遺伝子』に掲載した建築年表

ギャラリーIHA、法政大学デザイン工学部建築学科デザインラボユニット編『建築的冒険者たちの遺伝子――1970年代から現代へ』

(彰国社、2017)

1978年に『都市のルネサンス――イタリア建築の現在』(中公新書)という陣内秀信の本が出版されている。それは小パッラーディオ(アンドレーア・パッラーディオ、1508-80)のような建築がたくさんつくられている日本の建築状況のなかで、それとまったく無関係な、イタリア建築事情の報告書だと思った。そして1985年、『東京の空間人類学』(筑摩書房)が出版されているが、その時はコンテクスチュアリズム関連で受け止めて読んだ記憶がある。

『都市のルネサンス』が出た翌年に、この本を持ってイタリアに行った。同じ頃に出版された福田晴虔『パッラーディオ――世界の建築家』(鹿島出版会、1979)と、ジェームズ・S・アッカーマン『パッラーディオの建築』(中森義宗訳、彰国社、1979)を持って行った。というのは、その頃磯崎新がパッラーディオの引用する文章を書いていたのだが、まったく理解できなかったのでとにかくパッラーディオを見たいと思っていたのだ。

4ヶ月ほどかけ、現存するパッラーディオの建物を全部見た。パッラーディオの建築は自立するフリースタンディングオブジェのような純粋な建築で、ある思想のなかで合理的につくられている。そういう意味でモダニズムの建築に近いと感じた。ヴェネツィアにはサン・ジョルジョ・マッジョーレ聖堂、イル・レデントーレ教会、(ジテッレ教会?)カリタ修道院の3つのパッラーディオ建築があるが、パッラーディオはヴェネツィア本土につくることができなかった。歴史家ではないので勝手な感想だが、パッラーディオの建築はフリースタンディングや自立する傾向があるので、既存の都市組織のなかに織り込むことができない建築だったのではないかと思う。

当時ヴェネツィアに行ったのはパッラーディオの建築を見るためだったので、『都市のルネサンス』は観光ガイドのように読んでいた。ところが、この本にはとても重要な思想が書かれていたことがあとでわかる。おそらく日本で初めてサヴェリオ・ムラトーリ(1910-73)の思想、つまり都市組織と建築類型学を伝えた本であった。

その後アルド・ロッシ(1931-97)が『都市の建築』(大島哲蔵・福田晴虔訳、大龍堂書店、1991)という本を出しているが、これもまったく理解できなくて、ある時ふとこの『都市のルネサンス』を読み直してみると、ようやくアルド・ロッシの言っていることが理解できたのである。この『都市のルネサンス』という本は最初に読んでから10年以上経って、やっと理解できた本である。人生で役に立つ本というのはそういうものなのだ。しかし都市組織という概念は、連続壁体でつくられ、長いスパンで都市空間が継続していくイタリアの都市では有効な都市理論であるかも知れないが、粒々の集合である日本の粒子状都市においては、無関係なものだと感じていた。やはりヨーロッパ文明のなかでの話でしかない。アルド・ロッシの『都市の建築』もヨーロッパ文明のなかで閉じていると私は考えていた。

ところが1985年に出された『東京の空間人類学』では、都市組織と建築類型学という構造を持ちながら、東京という都市空間にある領域を時間と空間のコンテクストで紡いでいくという都市の見方が示された。この数年前に、槇文彦らが書いた「奥の思想」(『見えがくれする都市――江戸から東京へ』鹿島出版会SD選書所収、1980)とも呼応しながら、さらに圧倒的な迫力を持って新しい都市論が提出されていた。当時、西洋で議論されていたコンテクスチュアリズムが日本でも有効であるということを教えてくれた画期的な本であった。この空間人類学という言葉からクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)との関係が気になってくる。1950-60年代は、ヨーロッパの思想界をレヴィ=ストロースは揺さぶるのであるが、バーナード・ルドルフスキー(1905-88)の『建築家なしの建築』(鹿島出版会SD選書、1984)、ニコラス・ジョン・ハブラーケン(1928-)のブリコラージュされる構造主義の思想、それからムラトーリの思想も構造主義の影響下にあるのではないかと思う。

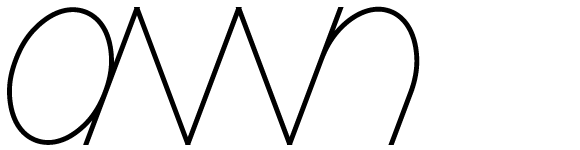

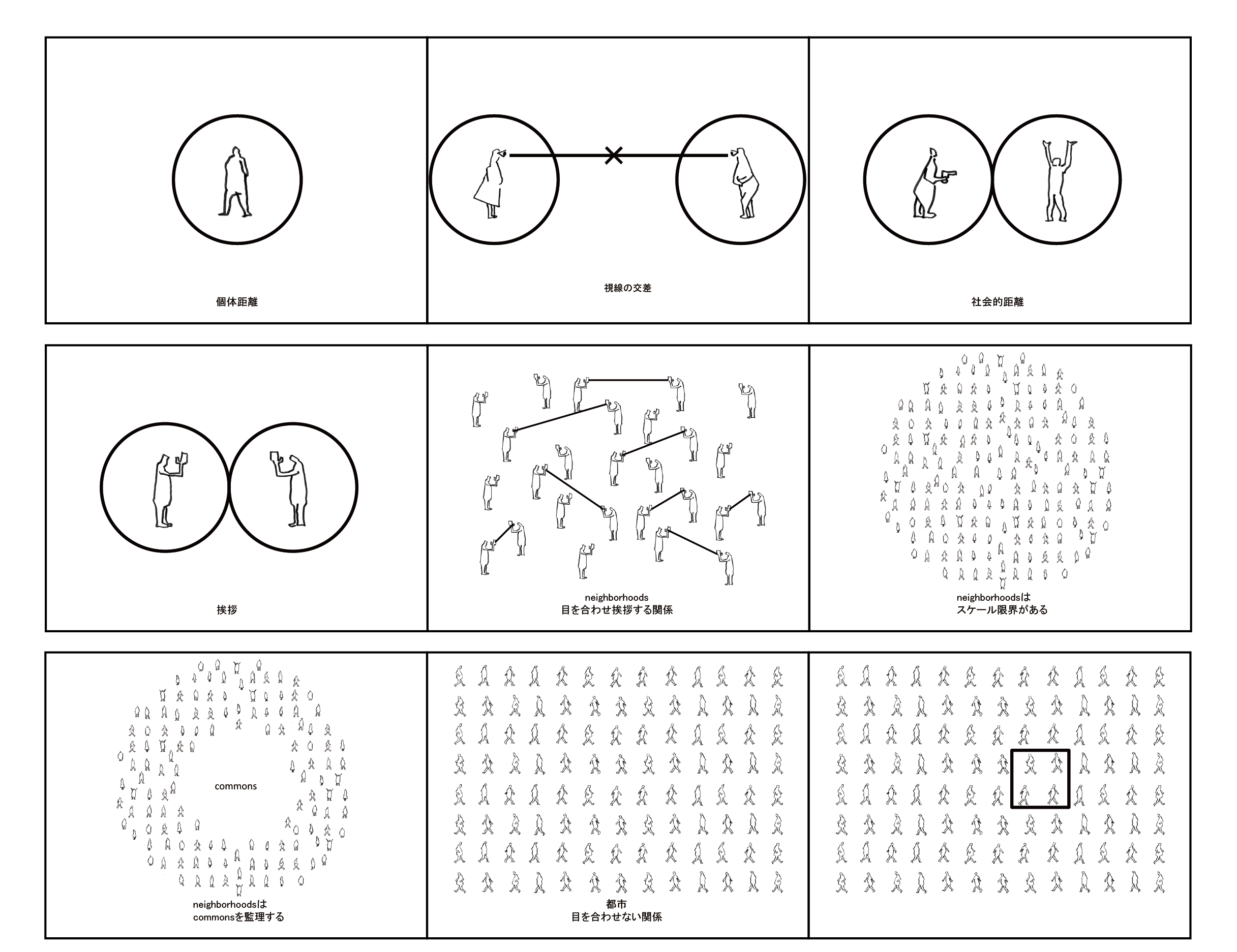

『東京の空間人類学』の言葉を借りて、「視線の空間人類学」というタイトルで講義をしたことがある。人はほかの動物と同じように縄張りを持っているのだが、文化人類学者エドワード・ホール(1914-2009)によると、人は半径7-10フィート、およそ3メートル位の縄張りを持つ動物である。人は視線が合うだけで緊張するが、互いの縄張りに接するときにはさらに極度の緊張状態となる。

この緊張を解除するのは挨拶である。挨拶によって相手に敵意のないことを示すのだ。いちど挨拶した人は互いを認識する。この目を合わせて挨拶をする関係を「ネイバーフッド」という。この顔見知りの関係を持つ社会集団にはスケール限界があるのだが、人類学の研究では個体認識の限界が150人くらいと言われている。レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』(中央公論新社、1977)のボロロ族の集落の記述にも、150人という集団スケールが報告されている。

お互いの顔を知った集団が管理する空間を「コモンズ」という。共有地がパブリックに開かれるとコモンズは壊されてしまう。これを「コモンズの悲劇」と言うのだが、これは見知らぬ関係ではコモンズが成立しないということを示している。コモンズの中では贈与は行われても交易は行われない。集団同士の交易が行われる場所が市場である。ジェイン・ジェイコブズ(1916-2006)は「都市の始まりは見知らぬ者の交易を行う市場から始まる」と書いている(中江利忠訳『都市の原理』鹿島出版会SD選書、2015年)。

[図2]視線の空間人類学

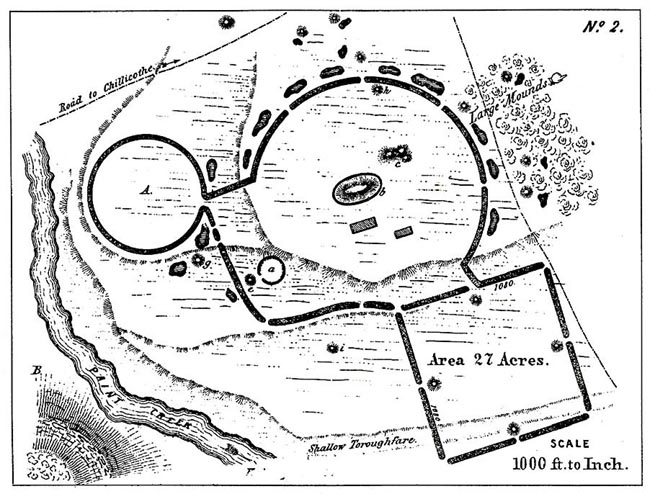

[図3]は古代市場の遺跡平面図である。高さ3メートルほどの土塁に囲まれ、真ん中に小山がある。直径200メートルほどの広場で、おそらく2,000人から3,000人ぐらいの人が集まったと考えられている。市場は見知らぬ者が商品を持ち込む場所なので、盗難などの犯罪が起きる。そのため、監視のためにマウンドが必要だったと考えられている。人の目で監視できる距離は100メートル程度、さらに当時の武器の射程が100メートル程度だったそうで、そこから市場のスケールが決められているようである。150人という顔見知りのスケールを超える大きな集団が築かれることが、人間社会に大きな変化をもたらしていると考えられている。それが都市なのだ。都市とは集落とは異なる集合形式である。それは市場の性質と関係する。マーケットとコモンズの関係が都市には大きく関係している。

[図3]古代市場の遺跡平面図(出典:Hopewell tradition)

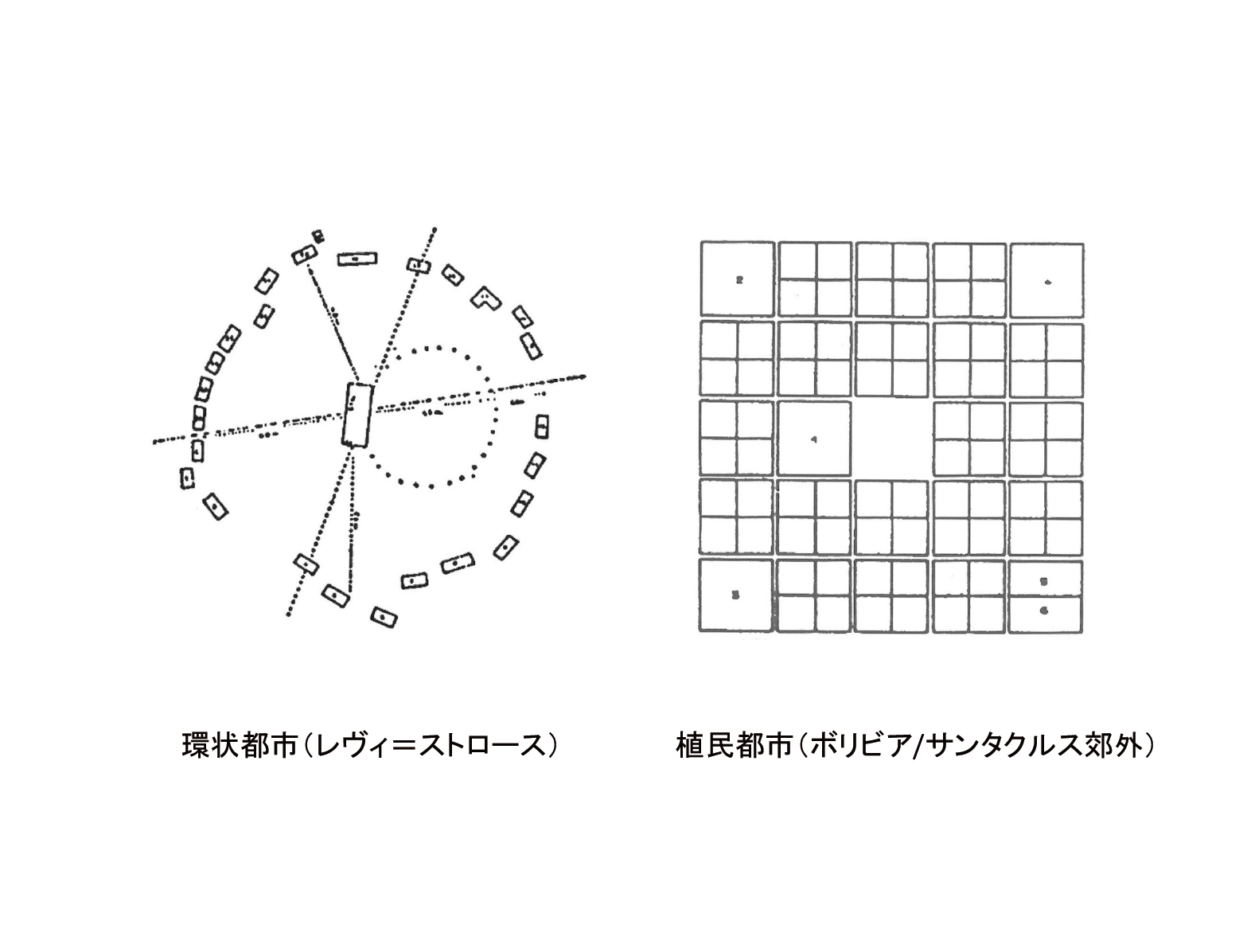

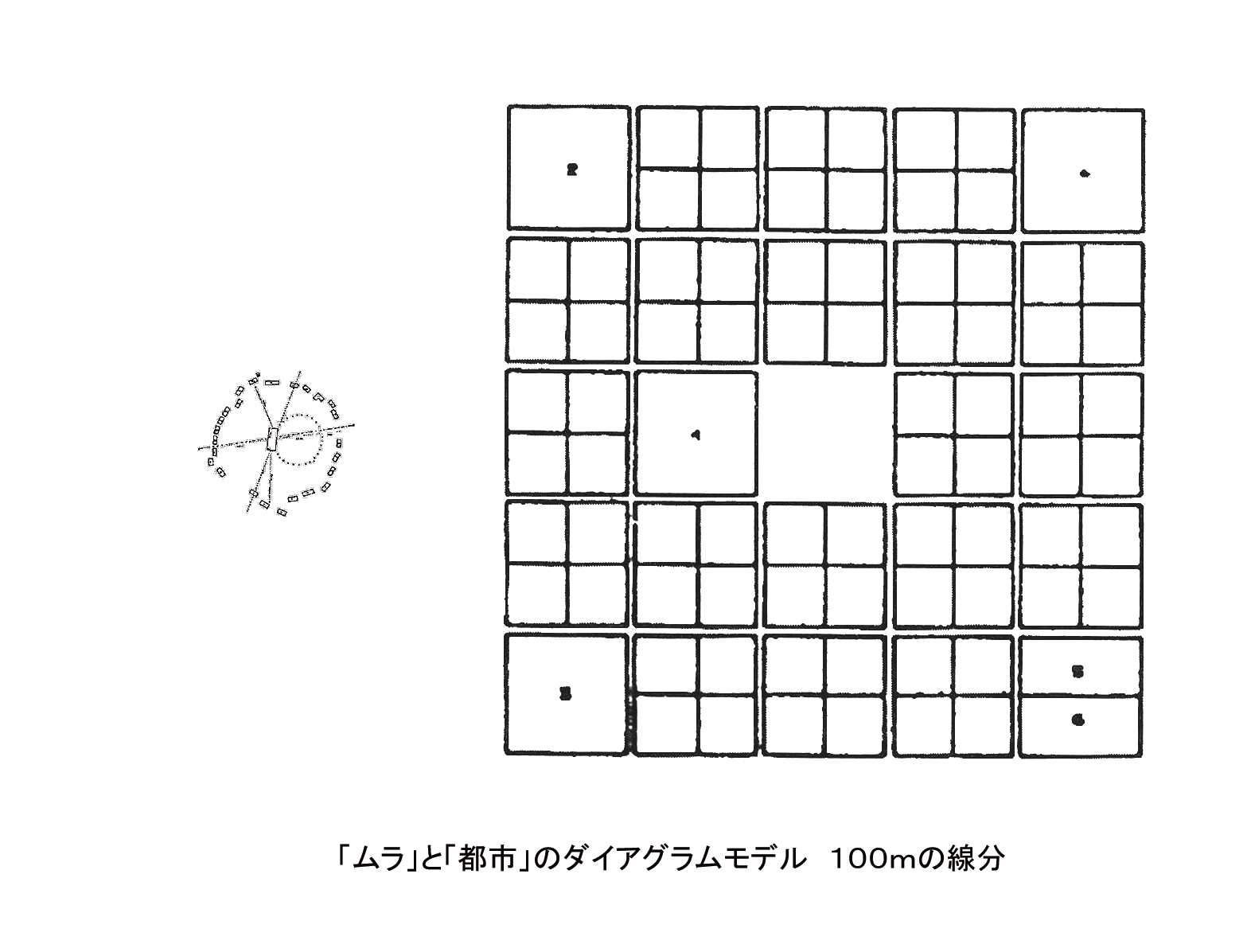

[図4]の左側はレヴィ=ストロースのフィールドノートに描かれたボロロ族の円環集落である。150人ぐらいの規模で全員に役割が与えられ、演劇のシナリオのように日常生活が営まれる様が『悲しき熱帯』の中に詳細に描かれている。その社会は不平等であるが、全員が記名され見捨てられる人はいない。

右側はアマゾンの上流につくられたイエズス会の植民都市のダイアグラムである。植民都市はグリットパターンの街区システムとなる。それは不動産価値が等価であること、そして自由であり平等であることを保証する空間システムなのだ。円環集落の直径は100メートル程度。植民都市の街区システムも100メートルほどである。

[図4]自然集落と植民都市

[図5][図4]のセームスケール

『東京の空間人類学』に、江戸の街も古代の条坊制を受け継ぐ60間四方の正方形街区を単位としていたが、60間は約108メートルで、これも同じようなスケールである。100メートルというスケールは人が身体的コミュニケーションをとることができる最大距離で、サッカーなどのフィールド競技も長辺が100メートルである。

植民都市の中央には誰でもアクセスできる広場があって、そこでパブリックという概念を表現している。広場には教会が付属し、街区は兵舎のように住宅が並んでいて、自由で平等であることを示す。ここに先住民を住ませて教化したという記録がある。円環集落に住んでいる人たちがこのようなグリットに入ると、円環という空間によって決められていた規範の手掛かりが全部なくなってしまい、この空間によって教化されていくのだそうである。広場の中央には木製の十字架があり[図9]、奥には鐘楼がある。都市は見知らぬ人の集合なのだ。目を合わせない、挨拶をしない集合である。都市には自由と平等が担保されるが、同時に監視が要求される……、それがパブリックの現れである。齋藤純一(1958-)の本によると、パブリック(公共)という概念は視線と関係し、そして監視を要求することが示されている(『公共性』岩波書店、2000年)。

2010年、ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館のコミッショナーを務めた。そのとき日本館の壁面に英語で「都市の公共空間は人々を抑圧する権力装置である」と書いた。プレオープンの時に事務局からこの文字を消すように指示されたが、残すことができた。タイトルは「生成変化をし続ける東京――Tokyo metabolizing」である。 展示会場のなかに檻のようなネットフェンスを設け、その奥にアトリエ・ワンの「ハウス&アトリエ・ワン」(2005)と西沢立衛の「森山邸」(2005)という住宅作品を展示した。ネットフェンスの手前で私が都市比較のプレゼンテーションをした。

[図6]パリ、ニューヨーク、東京の都市比較(同展にて)

左からパリ、ニューヨーク、東京の航空写真である。パリは19世紀を表象する都市であるとして、 「City of Monarchism」(モダニズム王政の都市)というタイトルをつけた。都市組織が分断されてブールバール(大通り)が通っていることがわかる。ニューヨークは20世紀を表象する都市であるとして「City of Capitalism」(資本主義の都市)というタイトルを、東京は「Metabolizing City」(生成変化し続ける都市)というタイトルをつけて、21世紀の都市の主題は、無名の住宅地のリサイクルであるという展示をした。この中で展示した作品は東京の木造密集市街地につくられた住宅である。

パリはナポレオン3世の帝政期である1853年から1870年までの17年間に、行政官のジョルジュ・オスマン(1809-91)の手で一気に今の都市風景がつくられた。ワルター・ベンヤミン(1892-1940)の『パサージュ論』(岩波書店、1993年)によると、暴動を鎮圧するための都市改造であったことが報告されている。都市は監視を要求することが、スタープランの道路パターンで示されている。見通しの良い大通りによって都市組織が均質化され、オスマン・ファサードが貼り付けられている。

ニューヨークは20世紀初頭から1929年の大恐慌までの30年くらい間にスカイスクレーパーによる都市風景が一気につくられた。マンハッタン・グリッドの枡目のなかで、資本の自由なふるまいによって都市がつくられている。ニューヨークは20世紀に世界中につくられる現代都市モデルだが、「完全な土地私有と自由な市場経済」によってつくられた都市である。

この「現代都市」という都市類型は、19世紀のシカゴに初めて登場する。1871年にシカゴ大火という都市全体を焼き尽くす大きな火事があり、都市の再生が行なわれるが、その時に鉄骨造と電動のリフト(エレベーター)が開発され、オフィスビルというビルディングタイプが発明されるのだ。そのオフィスビルが立ち並ぶ都市中心部と郊外の専用住宅地という都市構造がシカゴで初めて出現する。19世紀末である。この現代都市という都市類型の出現は当時の社会的事件だったようで、20世紀初頭のシカゴ大学では都市社会学という学問領域が生まれ、同心円モデルが示されている。読んでいくと面白いのだが、「どん底社会」とか「栄光に満ちた地域」といった記述が見られる。

バージェス・モデルと呼ばれる同心円モデルは、資本活動の結果として生まれる都市類型であり、理念を求める都市モデルではない。資本主義が支配する現代都市では、共同体が弱められ、社会の階層化を進行させ、毎日定時に通勤のため往復運動をする日常生活を強いられる。そして専業主婦というジェンダーが生まれる。女性と男性の役割が異なる社会がここで生まれるのだ。アーバニズムによって共同体が解体され、人々が経済活動の粒子になってしまうということが、アーネスト・バージェス(1886-1966)によって克明に報告されている。これは20世紀初頭である。この現代都市という都市類型が20世紀に世界を覆い尽くしていくのであるが、レム・コールハース(1944-)はその様相を「ジェネリック・シティ」と名付けている。

東京も同様にオフィスビルの建ち並ぶ都市中心部と郊外の専用住宅地がつくる風景が当たり前になっている。東京には無名の建築で構成されている木造密集市街地という都市組織が存在し、それが7,700ヘクタールという一つの都市を包含するほどの広さを持っている。この木造密集市街地は小さな粒の集合で、この建物の寿命は26年ほどである。それは26年でどんどん生成変化をしている不思議な都市であることを示している。この木造密集市街地は東京の都市問題の最前線である。私は横浜国立大学にいた時にここを研究対象として、居住都市モデルの研究をおこなっていた。

山本理顕(1945-)も一緒にこの居住都市の研究をおこなっていた。山本は「地域社会圏」という思想の塊のような新しい建築をつくろうと提案する。私は「社会環境単位」という領域型の都市更新モデルを研究していた。それぞれ異なるアプローチで、都市の再生モデルを研究していた。私は木造密集市街地の中で問題群を集積する拠点を特定して、そこに共同体を育てる機能を付随した都市装置を挿入するというもので、その都市装置を「路地核」と名付けた。住む場所と働く場所を混在して近隣にアクセスできるコモンズを育て、しかも防災上有効な都市のあり方を提案しようとしていた。

その頃に、木造密集市街地で設計した集合住宅では透明な壁体とし視線が交錯する空間形式を持たせることで、共同体意識をつくろうとしていた。視線が交錯し、気配を感じ、気配りが優先される空間形式のスタディである。そして近隣に接続するコモンズとしての中庭を、都市組織に編み込むようにつくるそんなタイポロジーを考えている。法政大学で陣内の都市組織や建築類型学を身近に感じることもあって、その影響を強く受けた。このような居住都市モデルの研究も継続している。

大学の研究室では東京のボイドのタイポロジー、都市内でのボイドのネットワークを研究している。土地の所有が細分化されているため、空間の共同化は困難になっているが、土地所有の主体と空間使用の主体を分離する、そのマネジメントを研究しようとしている。寺社地の境内が江戸から継続するモニュメントとしての空地をつくり、武家屋敷跡が公園や学校などの公共用地に変わり、その大きな空地は都市機能に対応している。道路や路地、そして江戸からつながる商店街や河川、暗渠、緑地、緑道などの線形の空地はコミュニティと関係する。そして短い時間で光が明滅するように変化する空き地、コインパーキングなどの小さなボイドは都市を誘導する有効な都市細胞となる。この小さな空地というコモンズを抱き込むことでメンバーシップをつくる新しい建築類型を開発しようとしている。

日本の人口動態をみると、古代から緩やかに増加をして、江戸時代に人口の増加しない安定した定常型社会となっている。法政大学総長の田中優子の本を読むと、江戸時代は非常に豊かな生活がなされていて、定常型社会はひとつの豊かな社会のモデルではないかと思う。20世紀になると産業化にともない人口が急激に増加する。人口増を受け入れる社会があったから人口は増加したわけだが、この急激な人口増という異常な状態が近代化だったのではないかと考えている。そして2008年をピークに漸減しはじめるが、ひょっとするとこれは近代という時代が終焉し、新しい世界になりつつあるのではないかということである。

ヨーロッパの人口動態をみると、日本より早く産業革命以降人口が増加しはじめる。法政大学の経済学教授である水野和夫(1953-)の『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書、2014)によると、資本主義は12世紀の北イタリアの都市から始まり、近い将来、現在のような金融資本主義は終焉するのではないかと書かれている。さらに、19世紀の中頃が「モダン」という時代のはじめであるとユルゲン・ハーバーマス(1929-)と書くが、モダニズムの時代とは人口が急激に増加する時代と重なっていることがわかる。モダニズムという建築運動は産業化や都市化、そして社会が膨張、拡大する時代に対応する建築の思想だったのではないか。

都市部の流入人口で減少が見えづらくなっているが、ヨーロッパも現在は人口が減少し始めている。先日、東京大学都市工学科(当時)の西村幸夫(1952-)と対談したが、都市型社会になったところは世界中どこでも出生率は2.0を割っていて、世界の人口縮減の大きな変化が始まる21世紀は、都市人口が世界の人口の7割になると言われ、その都市型社会においては人口は増えず、減少するのだそうである。都市社会学者のバージェスも、アーバニズムの中では人口は減少する、出生率が下がるということを指摘している。

広井良典(1961-)の『定常型社会』(岩波書店、2001)に近代以前の共同体のモデルが描かれているが、伝統的社会のコモンズは、産業化、市場化の時代のなかで解体されて、パブリックとプライベートというソーシャル・セクターをつくる。経済活動を有利に進めるためにはそういうソーシャル・セクターが必要なのだ。それが終了したときに、新しいコミュニティというコモンズの社会組織が定常型社会になるのではないかという観測をしている。ちょうどわれわれは定常型社会に還る、「とば口」にいるような、そういう時代ではないかということである。

現在私たちのいる時代が人口動態の頂点である。人口が急激に膨張し、そしてこれから急下降するという特異な山頂にいる。人口が急激に膨張する時代は、人口再生産装置としての住宅が重要な社会的要件であった。そこではプライバシーの高い「一家族一住戸」が求められていた。20世紀に都市は経済活動のために都合のよい「現代都市」という都市類型に改変されたのだが、そこに大きな軋轢が生まれ、都市の問題が顕在化している。だからこそ、この時期に多くの都市論が提示されている。西村は、飛行機は着陸するときに事故がもっとも多いという例を引き合いに出して、人口が急激に縮減する社会の困難さを予言していた。そのために行く先を示す減衰する社会に対する新しい都市論が要求されている。上っている時ではなくて下がるときの議論が必要になっているのだ。それは、新しい共同体をサポートする空間ではないかと思っている。伊東豊雄の「みんなの家」はその先駆けだったかもしれない。

法政大学の「江戸東京研究センター」はそれをつくる可能性を持っている。そして、そこでは陣内の都市建築に対する思想がとても意味あるものになっていると考えている。

広井による個人、共同体、自然の関係を表す三角形のダイアグラムがある。至極当たり前の図である。個人は共同体に包含され、そして共同体は自然に包含される。西洋における都市という概念は、自然環境から離脱した人工環境をつくるもので、都市は自然と対抗する概念なのだ。そして資本主義の進行のなかで個人は共同体から切り離され、社会のなかで孤立していく。これが現代社会である。この切り離された個人、共同体そして自然を、再び接続し着陸させる空間構造を提案することが求められているのではないかと示唆する。この自然に接続し、着陸した図こそ、陣内が提唱する「テリトーリオ」という概念なのではないかと考えている。

1960年に丹下健三が東京湾上に壮大な都市モデルを提案している。海上なので、コンテクストのない白図のタブラ・ラサに置かれた都市モデルである。これから私たちがやろうとすることは、コンテクストの濃密な既存の都市組織のリサイクルを狙うものである。槇文彦が『残像のモダニズム――「共感のヒューマニズム」をめざして』(岩波書店、2017)のなかで、「漂うモダニズム」という文章があり、そこに「1970年代にモダニズムという大きな船がなくなり人びとは海に投げ出された」という記述がある。『残像のモダニズム』では、この「漂うモダニズム」以降のグローバリズムの先にある建築家の職能のありようが「軍隊」と「民兵」という言葉で描かれている。

野武士の次は民兵かというところだが、軍隊と民兵というように、それだけ社会構造が分かれてしまったということなのだ。それは、都市をつくる主体が変わっていることを示している。若い建築家のなかに、槇から「君たちは民兵だ」と言われて怒っている人がいたが、私は「民兵は自分で考えて行動し、軍隊には思想がないんだよ」と言った記憶がある。槇は、これから先の希望として「共感のヒューマニズム」というキーワードと、「アナザーユートピア」というアイディアを示している。槇文彦は歳上の偉大な先輩だが、同じ方向を向いて、近未来に登場させる居住都市の研究を続けて行きたいと思っている。