「建築論の問題群」として送られてきた手紙に、「自律性」と「他律性」がキーワードとして扱われていました。それは「作品性」と「社会性」という言葉に置き換えられているようです。それをさらに読み替えることになりますが、私は〈パッラディオ〉と〈ムラトーリ〉という概念提示を『建築史への挑戦―住居から都市、そしてテリトーリオへ』(鹿島出版、陣内秀信+高村雅彦)のなかで示しました。これはイタリア建築・都市史の専門である陣内秀信さんの退任講演の寄稿文であったので、こんな無理やりな比喩を使ったのですが、パッラディオの建築は「理念の塊」として自律するので、その結果都市組織に組み込むのが困難であったこと、そのためヴェネチアの本島には作品を残せなかったことを参照しています。それは『建築四書』を見ても周囲の環境は記述されず、さらに敷地環境で変形を受けた建築の図面はその変形の痕跡を表記していません。それはパッラディオが建築を世界認識のイコンとして捉えていたからではないかと思います。しかしながら巨視的な眼で見れば、パッラディオが提示したヴィッラという建築形式は荘園を営む都市貴族の館の理念モデルとして登場したもので、物理的コンテクストはありませんが社会的コンテクストのなかに登場しています。そして、パッラディオの建築の中で異色な系譜となるテアトロ・オリンピコは、既存の建物の中に古代ローマ風の円形劇場が挿入された空間形式で、それは自律性と他律性が二重構造となっています。

20世紀の初頭、ヨーロッパにおけるモダニズムという建築運動では、建築は「思想の塊」として構想されています。そのためその建築は自律するフリースタンディング・オブジェクトとして出現する傾向をもちます。コルビュジエの建築は周囲とは関係なく宇宙から降りてきたようなドローイングとして描かれます。コーリン・ロウが指摘するように、そこにパッラディオの建築との関連がうかがえます。ロウは『コラージュ・シティ』のなかで「オブジェクトの危機=都市組織の苦境」という章を設けて細述していますが、合理的な建築はフリースタンディング・オブジェクトになるという命題を論証し、近代建築による都市は脈絡のない単体建築の集積となっていると指摘しています。

日本では1970年代から80年代にかけて好調な経済を背景として、当時の若手建築家たちが〈小さなパッラディオ〉のような単体建築を多数生み出します。それを槇文彦さんは「平和な時代の野武士たち」と名付けています。それは周辺環境と無関係に自律する自閉的な建築であったり、周囲とは関係のない饒舌な建築であったりしました。そのような自律する建築のトレーニングをした建築家たちは、新自由主義経済に飛び込む1990年代に巨大なアイコン建築を生産します。写真メディアに取り込みやすいこのアイコン建築は情報として社会にあふれ出し、スタアを登場させました。大学のスタジオでもこのようなアイコン建築をトレースする設計教育が行われ、差異化された形態言語の開発がさかんに行われていました。この時代に教育を受けた世代が、今、40歳代の建築家たちです。

ロウの描く「オブジェクトの危機=都市組織の苦境」は、第二次世界大戦後のヨーロッパで資本主義経済の進展によって都市が破壊されるという深刻な状況を受けて書かれています。その状況にたいする直接的な言説は1950年代のイタリアのS.ムラトーリの都市組織論に始まります。60年代にはA.ロッシの『都市の建築』やN.J.ハブラーケンの『Ordinary』によって、建築家が主題としていた自律するオブジェクト=モニュメント以外の、都市の大分部を占めている都市組織(アーバンファブリック)という論点が提出されます。

槇文彦さんの『アナザーユートピア』という小論では、モダニズムが求めてきた自律するオブジェクトとしての建築が切り取った余白の空間(ゲシュタルト)にもう一つのユートピアを定義します。そこでは、槙さんが60年代に提出していたグループフォームという概念を召喚されているように思えます。それは、ヴォイドを抱き込んだネットワークとしての建築で、メガフォームに対置して示されています。建築の主題はオブジェクトそのものではなく、その関係性をつくるin-betweenであるというものです。

建築の問題群の所在は建築単体にあるのではなく、その建築の集合がつくる地域や都市の問題であり、さらには建築と建築の間にある外部空間の問題である。という流れが概観できます。

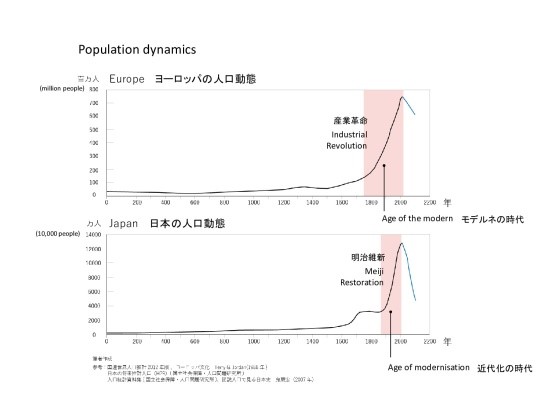

「空間の「問題圏」をつかもうと思うのであれば、・・・なによりもまず「近代」世界そのものに目を向けなければなない。そしてこの近代世界を、資本主義と近代性という二重の側面でもってとらえなければならない。この二重の側面のために、近代世界ははっきりとは見えなくされているのである。」とH.ルフェーブルは『空間の生産』のなかで記述しています。『空間の生産』は1972年に出版さていますが、そこで「近代」という世界が問題の素因であるとします。これはこの時代に資本活動によって都市や自然環境が壊されていくことが明らかになっていたからだと思われます。「近代」とは、ヨーロッパにおいて市民革命と産業革命を経て生み出されたモダニティという社会生活や社会組織の様式であるとされます。このモダニティという概念はヨーロッパで生まれ、産業化に伴う社会的進歩を基調とするもので、民主主義と資本主義という社会システムを内包する文明であるといえます。「近代」という世界は産業化によって人々の生活様態を大きく変えました。都市に都市労働者が集積し、近代以前の政治的都市や交易の都市は、産業型の都市に変換され巨大化されます。

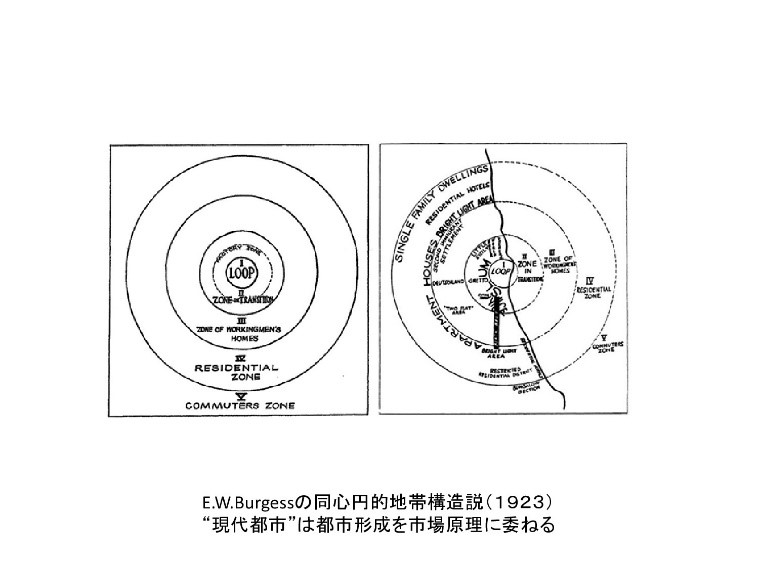

その現代都市という類型は19世紀末の北米に生まれています。ニューヨークはその代表ですが、1871年のシカゴ大火の後の復興期に都市中心にリングという鉄道を設け、その中にオフィスビルを建設したシカゴが「現代都市」の最初に出現した都市です。サリバンなどのシカゴ派による鉄骨造の高層オフィスビル、郊外のF.L.ライトの住宅という社会階層に対応する明快な要素で都市が構成されます。この現代都市におきる問題を研究する学問として都市社会学が20世紀初頭に登場し、そこで、有名なバージェスの同心円都市のダイアグラムが示され、市場経済に委ねる都市の様態が明らかにされます。

産業化された社会は余剰の資本を生み、人口を増やせる時代となります。モダニズムという建築は産業化や都市化、そして社会が膨張、拡大する時代に対応する建築の思想だったのではないかと思います。日本では明治維新後にヨーロッパの社会システムを導入し、近代化というヨーロッパ文明化が行われ、人口が急激に増加する時代を迎えます。

気が付くと、ロウが指摘したように現代都市は自律した単体建築の集積となっています。20世紀に開発されたフリースタンディングオブジェクトの建築は政治的または資本権力の表象行為に利用されてきました。自律する建築は都市の中でシンボルとして存在するからですが、シンボルは何らかの指示行為を行うために都市空間を経験する人へ抑圧の構造をもちます。1990年代に始まる資本の暴走は新自由主義を背景にするものですが、その時代の建築は巨大資本という権力を標示するアイコン建築として現れていました。シンボルとしての建築を企図する投資家に向けて建築は生産され、建築は資本の表現=商品して現れます。現代都市は商品としての単体建築の集積となっています。

しかし、本来的に、または希望として、建築とは社会から共感されて初めて世界に登場できるハードウエアでなければならないのではないかと考えます。そして建築というハードウエアは社会的存在としてヒトとヒトの間にあるin-betweenとして定義できるものだと考えます。建築は制度を標示する装置として認識されるのですが、だからこそ、人々の活動を開放することをサポートすることもできるし、同時に人の行為を抑圧することもできる。だから、建築とは私たちの生活に密接に関係する社会関係資本といえます。それは、社会から切断された私的領域に属するものではなく、公的領域であったり社会で共有する資本なのだと思います。次の時代をつくる学生たちに何を教育できるのか、そんな建築の存在について議論したいと考えます。

日本では、2010年あたりに人口のピークを打ち、急激な縮減が始まっています。この人口が減少する社会に対応する都市や建築の理論は私たちは持っていません。現代の建築そして都市は、モダニズムという拡張拡大の思想に対応したものではなく、人口が縮減する定常型社会を支える都市や建築の論理が必要になっています。そこでは、ヨーロッパに始まる資本主義という社会システムを基調とする「近代」を相対化できるのか、そしてその社会システムが実行されている「現代都市」とは異なる社会を構想できるか、そこに私たちの現在の建築の「問題群」の場所があると考えています。

-日本建築学会大会での梗概-