「近代から解放されて」というタイトルのこの文章は、2016年の横浜国立大学での最終講義の内容を再編したものである。「近代」とは産業化された以降の時代であるとすれば、日本では明治維新後を指すことになるのだが、ヨーロッパ世界では、産業革命以降の時代を「近代=モダン」というわけではない。それはルネッサンス期の近代的自我の誕生以降とする場合や、大航海時代、宗教改革、ガリレオ、ニュートン、コペルニクスなどの宇宙を含む自然科学の展開という出来事から始める場合、または、ヴァルター・ベンヤミンが描く文学的な立場から19世紀半ば1850年頃を文化的近代の始まりとする見方もある。近代は現代につながる時代感覚なのだ。面白いことにドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスの『近代―未完のプロジェクト』には「モデルン(現代的)」という言葉が最初に用いられたのは5世紀後半のことであり、それはヨーロッパ世界でキリスト教という宗教が公式に支配を始めたときのことで、それ以前の異教の支配した時代と区別するために使われたとある。こう見ていくと、「近代」とは時代区分であるというよりは、ヨーロッパ文明に拘束された私たちの世界を指し示していると考えている。

日本では明治維新を契機に、政治・経済さらには音楽や絵画という芸術領域、西欧建築による公共建築など、それを配置する都市の在り方、行政システムまで含めて、いわば社会システムのすべて、さらには文化までを、江戸という時代を切断してヨーロッパ文明のそれにドラスティックに変換した。「空間」という言葉も「都市」という言葉もこのときに発明している。産業化され資本活動を中心とする社会を私たちは「近代」というのだ。その「近代」という総体を相対化したときに未来の姿が見えてくると考えている。

1987年に横浜国立大の常勤講師に着任したのだが、そこで、河合正一先生がつくられた「建築意匠論」という講義を引き継ぐことになった。この「建築意匠論」という講義は、戦後に新制大学となった横浜国立大学建築学科の建築教育の中核となる重要な講義であった。当初は、その「建築意匠論」を参照しながら、美術教育者としても知られるモホリ=ナギのバウハウスの教科書『ザ・ニュー・ヴィジョン』を参考にして講義内容をつくってみたのだが、それはデザイン初学者のための造形演習のような講義となった。その当時、ウィリアムズ・フォーサイスやピナ・バウシュなどのコンテンポラリー・ダンスに興味があって、舞台という空間の中での「個体の近接」「集団の動き」というような身体と空間の関係から入るほうが初学者には理解しやすいと思っていた。そこで、「身体と空間」というタームは現代思想にもつながるので、「建築意匠論」という講義タイトルを「身体と空間のデザイン」というタイトルに変えることにした。建築の意匠(デザイン)とはこの「身体」と「空間」を取り継ぐ物として存在していると考え、それを直接的に理解できるタイトルとした。

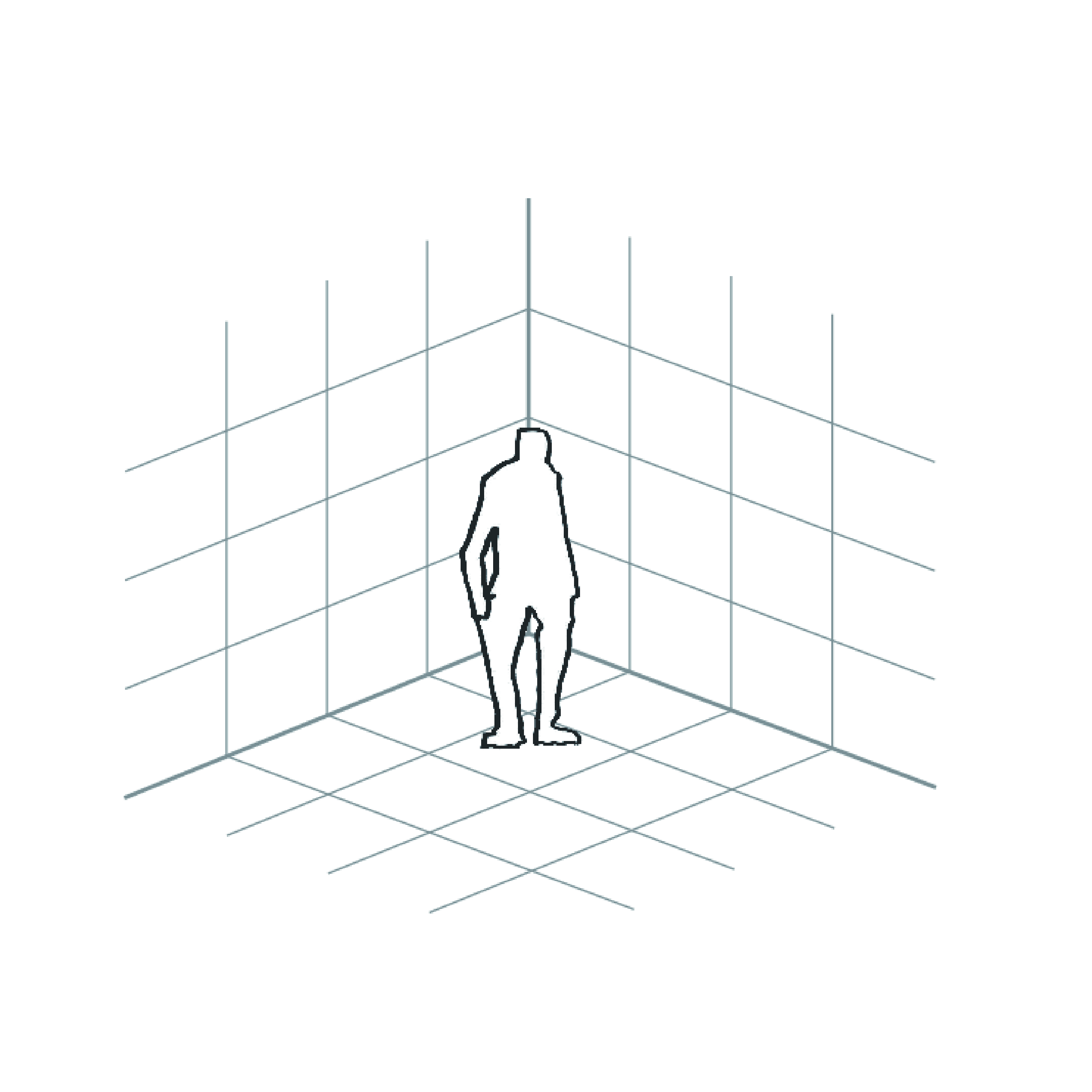

アメリカの文化人類学者エドワード・ホールのプロクセミックスという有名なコンセプトがある。【図1】それはヒトの周りを泡がくるんでいるイメージなのだが、ヒトは動物と同じように縄張りという空間感覚を持っていることを示している。ヒトはこの縄張りのような空間の泡のなかにいるのだ。この泡の大きさは文化コンテクストや状況によって異なるのだが、ほぼ直径3mくらいの泡のような空間をもっているとされている。この「身体と空間のデザイン」の授業では、このエドワード・ホールやアメリカの心理学者ジェームス・ギブソンのアフォーダンスなどの人間行動学、知覚心理学を紹介しながら人間と環境の関係を教えていく。ヒトはこの泡の中にいると無意識に環境と同化しているが、破られると緊張した状態になり自己という感覚が生まれる。この身体が晒された裸の意識を持つことで、環境を観察するという感覚がつかめる。ゲシュタルト心理学によれば、人間が自分の身体以外の環境を意識することによって自意識を獲得することができる。外部環境と未分化な身体を、空間から切り離して自立した身体にする意識である。近代が求める建築家はそんな意識の外形を獲得した人たちなのではないかと考えている。

[図1]泡の中の個性

ヒトは無意識でいると環境に溶け出してしまう。もちろん個体差はあるが、この授業を受ける前の学生は環境に対する観察力を持っていない。日本の文部科学省の教育課程では空間認識の学習は行われていないので、このような能力を考査されることはない。しかし、幼稚園などで集団教育を受ける以前、本能的に環境を認識していた幼児の頃は、動物のように身体感覚を使って生きる世界を認識していたのだ。例えば、小さな空間に潜り込んでいることで安心を得たり、初めての空間の拡がりや閉塞を経験するときの新鮮な驚きや感動、さらには「夜の路行で人ならぬものの気配を感じたり、草むらの蛍に鮮烈な明るさを覚えたり、雨や土の匂いを感じたり」するようなことだ。こうした感覚は誰でも記憶にあるのだが、そんな鋭敏な身体的な空間感覚を必要とされない長い時間を過ごしてきたために、20歳近い学生たちの感覚は鈍ってしまっている。しかし、この身体の周りのある泡の感覚、空間の縄張りを意識できるだけで、周囲の空間を評価し環境を理解できるようになる。それが、建築家への第一歩となると考えていた。

このシリーズレクチャーの最初の課題は「原風景への旅」というタイトルで、記憶の最下層まで戻ってそれを記述するものである。これは自分自身の感受性を客体化するというトレーニングとなる。音楽家は集団行動を行う前から音感教育をしないとプロの音楽家にはなれないと言われるが、それは音感を言語と同じ発達スピードで獲得することが必要なのだ。建築家には空間感覚が重要なのだが、教える相手がすでに18,19歳の大学生なので、記憶のなかで過去にさかのぼって空間感覚のトレーニングをすることにした。

この課題では写真を使うと記憶が外在化されるので、手描きの絵か文章で表現させる。幼少に戻るので視点が低くなり、対象物が自然(草木や水、太陽など)になる作品が多く、日本人の環境認識の原風景を知ることができる。この課題を通して、自分の空間の嗜好がどこから来ているのかを探り、そのルーツとなる原風景を理解し、さらにそれを客体化することを求めている。

この次におこなうのは「記憶の家」というタイトルの課題である。それは集団生活を始める前、生まれ育った家の間取り図を描いて、それを客観的に評価するものである。1980年代、課題を出し始めた頃は伝統的な家で生まれ育った人もいて、仏間や広縁などを話題にしたが、年が下ると、ほとんどの学生の間取りが2DKになった。学生の幼少期の家なので結婚間もない両親の住まいになるので、30年ほどで日本の住宅が大家族ではなく、都市の核家族の家になったことがわかる。

この記憶の空間を探るふたつの課題の後は「スケールゲーム」「テクスチャー」というタイトルで、街の中で発見できる身体寸法や環境を構成するマテリアルについて観察する課題とした。芦原義信の「外部空間のデザイン」や真壁智治の「アーバンフロッタージュ」などを紹介して、私たちを取り巻く物質環境の理解させるものである。人は都市環境を細やかに観察はしていない、通常はぼんやりとしたイメージとしてしか環境を認識していない、それを気付かせるのだ。例えば、環境を構成する“木”という建築素材は、杉、ヒノキ、タモ、ナラ、松、栗などあるが、色や香り、木目、堅さといった性格は様々に異なる。さらに、日本社会では寺社など公的な建築にヒノキが、民家では杉が多く使われていたので、ヒノキは「公的とか権威」の表象が与えられ、一方、杉には「日常とか庶民的」という表象がある。素材や物質には人間社会が表象を与えてきた。その意味で石や金属、あらゆる物質は言語性をもっている。

このような身体と空間の関係を観察し認識するシリーズのまとめとなるのが「お気に入りの場所」とタイトルをつけた課題である。身体のすべての感覚器官、そして感受性を使って、何でもない日常生活のなか、またはありふれた街の中にお気入りの場所を発見し、その理由を説明するという課題である。高校まで他者との空間への感受性の違いなど問題にしたことがなかった学生は、瑞々しく自身の感受性を認識しそれを表現し始める。課題の回答をプレゼンテーションさせるのだが、その言葉を聞いているとそれ以前の、型にはめられて顔のなかった私から、自我を獲得した「私」という顔を持つ人間になることがわかる。

さらに、この課題に続いて、「壁」「立体」など、身体と空間の関係性を用いて空間を創造するという課題を出していた。そしてシリーズの最後の「9スクエアグリッド」という課題は、建築理論家コーリン・ロウと建築家のジョン・ヘイダックが1950年代にテキサス大学でつくった「テキサスメソッド」と言われる伝説的な課題で、一辺3mの立方体が9つ集まったグリッドを定規にして、初源的な建築的空間を発生させるというものだった。

この「身体と空間のデザイン」では毎週、小課題を提出し、前の週に出した課題の回答のなかから10数点を選んで、当日の講義内容を構成するという授業の展開をしていた。学生の回答によって授業の内容は変わる。こんな感じで身体と空間に関するシリーズのレクチャーをつくっていった。

ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガーは、人間と空間の関係は「住まうこと」であると定義するが、この場合人間を「死すべき者」とするところが重要である。無意識の人間は環境と同一している。ハイデッガーにとっては自己を解体して家という空間と同一する感覚が発見的であったのではないか。その家は人間の生命スパンを超えて存在するのだ。その建築や都市が人間を規定しているという感覚は、西欧世界ではいわば自然なのだと思う。【図2】例えば、ドイツからアメリカに亡命した哲学者ハンナ・アーレントは、さらに人間の生命スパンを超える人工的につくられた世界(おそらくは古代ギリシアの都市のようなもの)が人間の活動様式を規定するとしている。それは、私的領域や公的領域という空間を識別する認識であり、そして、都市空間という実体そのものが人の行為を拘束することで、社会システムや政治を標示しているということだ。近代の知性では、人間存在は人工環境との関係によって定義されている。このようにハイデッガーやアーレントと非対称の空間概念がある。それは、場所との関係をもたない、抽象的な絶対空間というデカルトの空間である。【図3】このように、西欧の思想は空間認識と密接な関係を持っている。この身体と空間のデザインという課題を30年近くやってきたのだが、日本の学生は人工的環境に囲まれているというよりは、自然環境に包まれているという感覚のほうがが強いようである。これは西欧の都市構造と日本の都市構造の違いによるのではないかと思っている。

[図2]人間は囲まれた空間に規定される

[図3]個体の泡を持たない絶対空間

001年に大学院で研究室を持つようになって、研究テーマを「社会環境単位」とした。それは、コミュニティ・スケールに関わる研究テーマなのだが、コミュニティ・ユニットという人間の集合単位に関する仮説を立てた研究でもある。建築の世界では誰もこんなことを言っていないので、私の独自の研究テーマだと思っていたが、その後、人類学の領域で同じような人間の集合単位に関わる研究があることを知った。このコミュニティ・スケールに興味を持ったきっかけは、1995年、白石第二小学校(芦原太郎と共同)【図4】の計画をしていた時、学校空間を計画する手掛かりとして、クラスルームを超える120から150名くらい生徒で構成するハウスという概念があることを、教育学の研究者である佐藤学から教わった。学校建築の設計というのは一般にクラスルームの配列の問題に終始する。しかも、そのクラスルームというのは8m×8mくらいとされるのだが、もともとは明治時代に文部省で決めていた教室の大きさ4間×5間が元になっているだけで、それが適切な大きさである根拠はない。

さらに、そのクラスルームを構成する人数は、人口統計で出てくる全国の児童数と教員数の関係で機械的に決まっているものなので、この日本で施行されている人数は教育の適正規模から決まっているものではないことがわかる。学校建築の計画がクラスルームの配置を問題とするのに、その大きさも、そこに収容される生徒の人数も根拠はないということだ。ところで、フランスの小学校初年度では1クラスが20名で、そのひとつのクラスに2人の先生が担当するそうである。日本の学校のようにクラスのなかに1人の先生という絶対権力をつくるのではなく、チームティーチングが目指されていると聞いた。1人の先生が10名くらいをコントロールするという規模だが、この人数がコミュニティ・スケールとしては人間の最小集団として適切な規模で、それを超える次のレベルは120から150人くらいのハウスという概念になるそうである。そのスケールで空間を構成すると集団が安定するという教育学からの提案であった。

この提案を受けて、白石第二小学校ではクラスルームのユニットを4つ集合させて120人くらいの空間形式を検討した。【図5】ヒトはこのくらいの集団でいると安定するのだそうである。それを学校建築ではハウスという概念で示すのだ。現行の日本で行われている30人ほどのクラスルームという単位ではその集団から排除されたとき、他の選択肢がなくなるためにいじめという問題が生まれる。しかし、120から150人くらいの集団に帰属していると、複数の人間関係を選択できるので阻害され孤立することが無くなるということであった。

[図4]photo by 古館克明

[図5]photo by 諸麦美紀

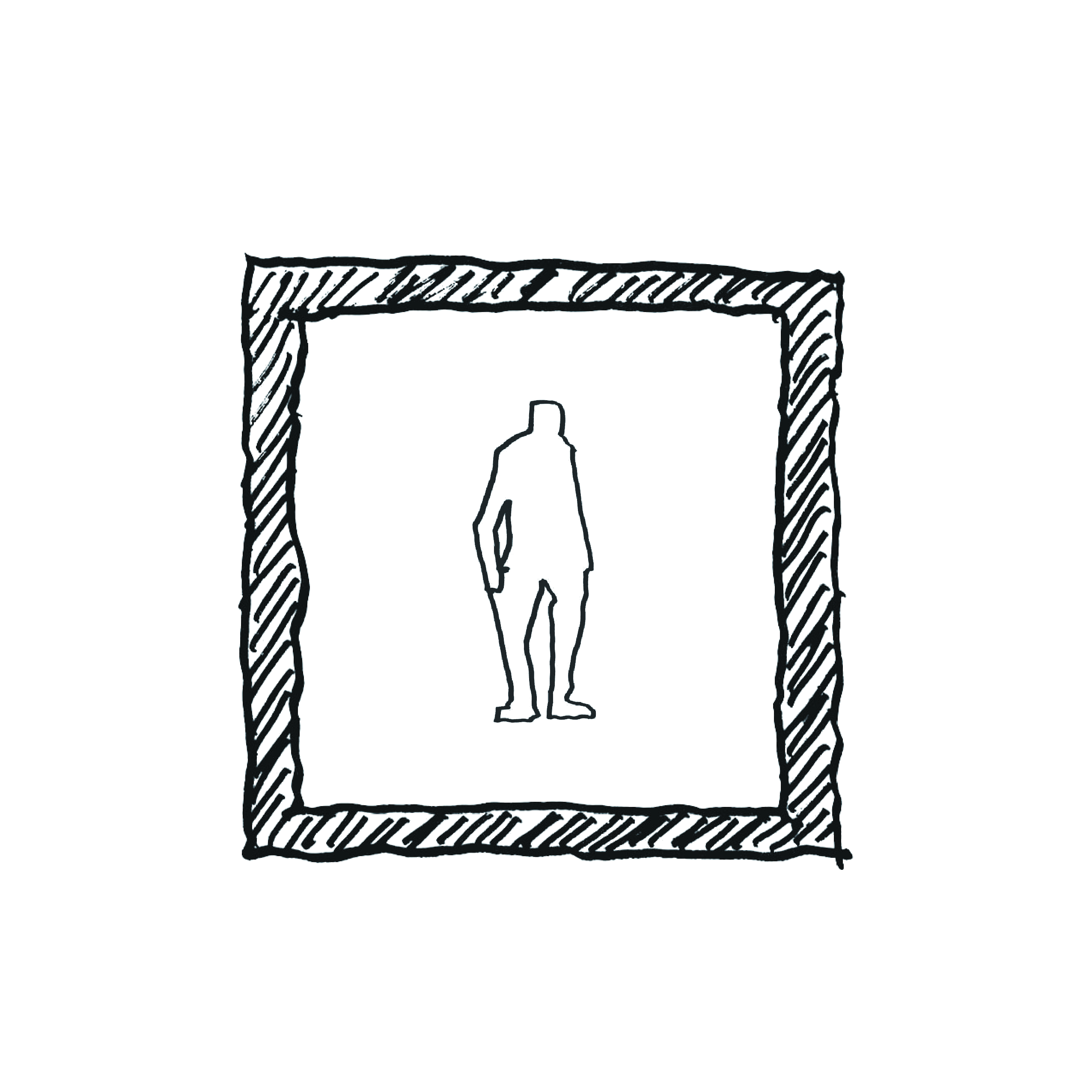

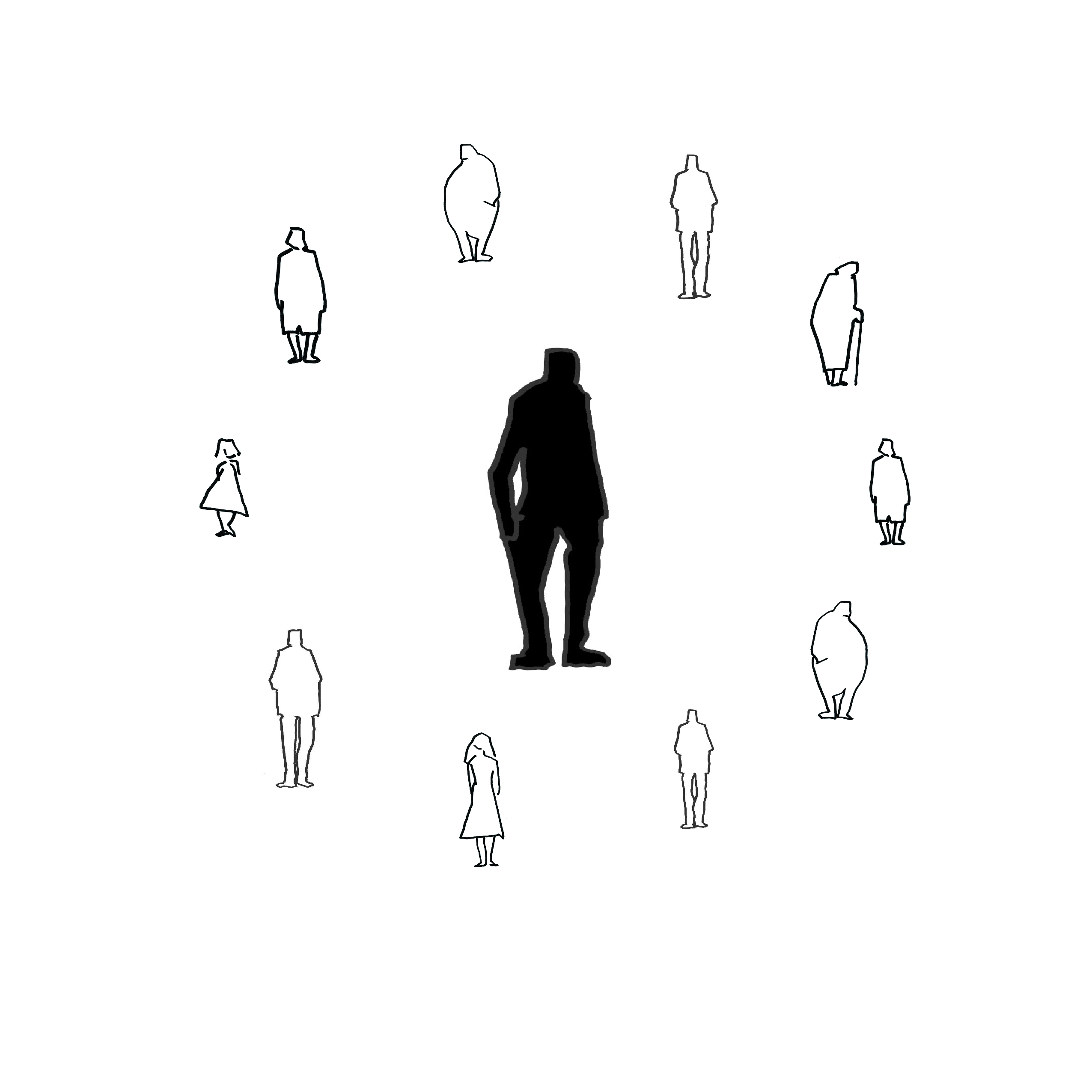

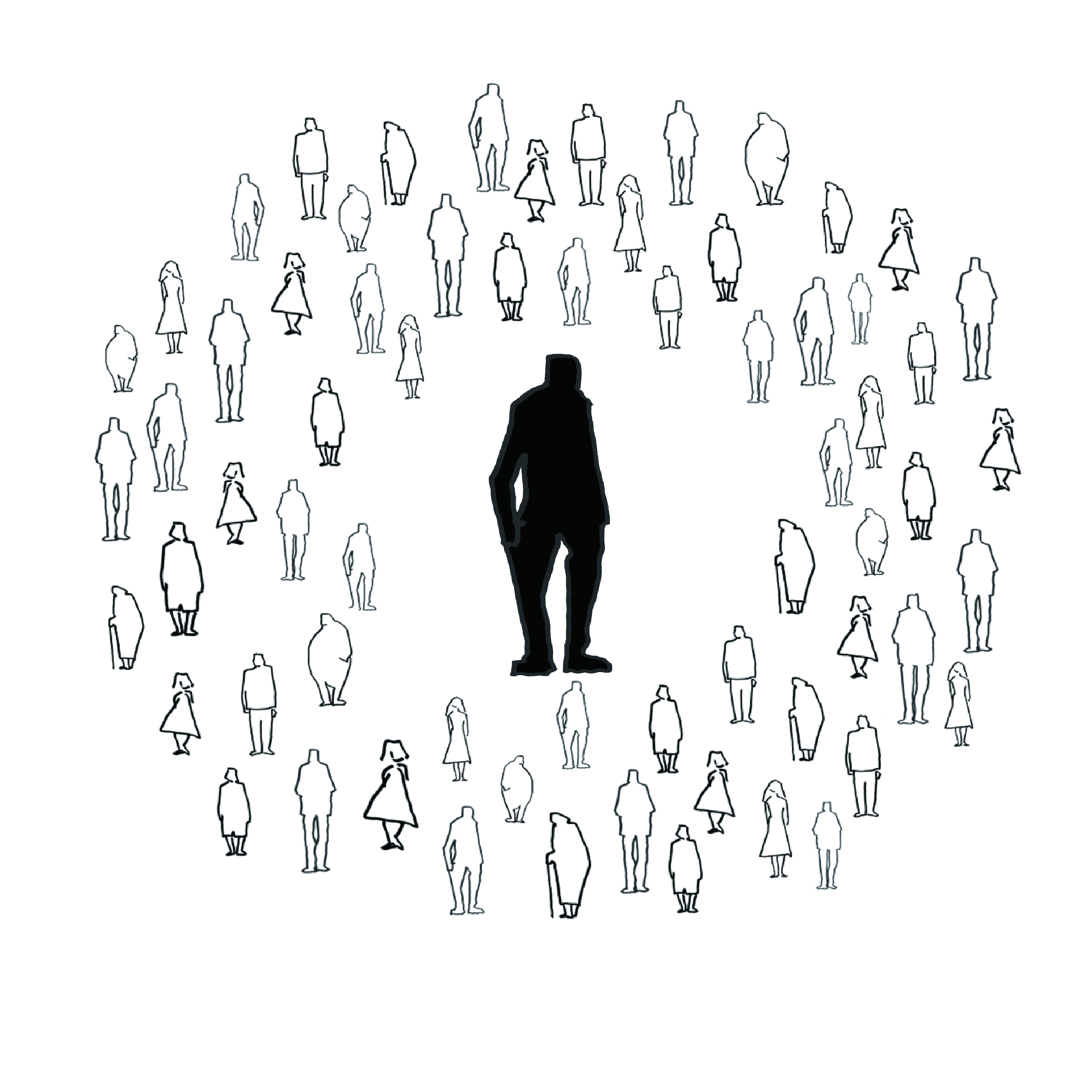

このコミュニティ・スケールの数に関しては、人類学での研究がある。それは人間の脳の構造から決められるそうであるが、人間という複雑なコンテンツをもった情報の塊をそれぞれ個別にどのくらい認識できるかという研究があるそうである。まず、ヒトは10人くらいの集団が最も戦闘能力が高い。【図6】イギリスの軍隊の最小単位である小隊は10名で構成され、補充されて15名を超えると2つの小隊に分けるそうである。これはトム・ヘネガンから聞いたのだが、AAスクールのスタジオは10名で構成されていて15名を超えると2つのスタジオに分けるそうだ。それで、建築家教育を行う横浜国立大学大学院Y-GSAでも10名でスタジオを構成することにした。サッカーはフィルダーが10名で、ラグビーは15名だがラグビーはフォワードとバックスに分かれている。サッカーもラグビーもフィールドの大きさは50m×100mくらいのサイズだが、この大きさは、人間が身体言語でコミュニケーションをとるのに適当なスケールで決められている。ゴール前のフォワードの動きを反対側のゴールキーパーの位置から認識することができる距離なのだ。

ここでも身体と空間のデザインが行われている。日常的に挨拶をする関係が共同体を構成するといわれるが、この挨拶をするという行為はコミュニティ・ユニットの中での個体認識の作法である。ヒトは150名くらいの人数が個体認識の限界だといわれ、それは研究者の名前をとってダンバー数と言われる。【図7】アメリカの大統領であっても、キム・ジョンウンでも本当に掌握している個体数は150名くらいだと思われる。ちなみに、企業は150人までの従業員で、プロジェクトチームが10名くらいの単位で構成されるのがよいのかもしれない。

[図6]コミュニティ・ユニット(10人)

[図7]コミュニティ・ユニット(個体認識限界)

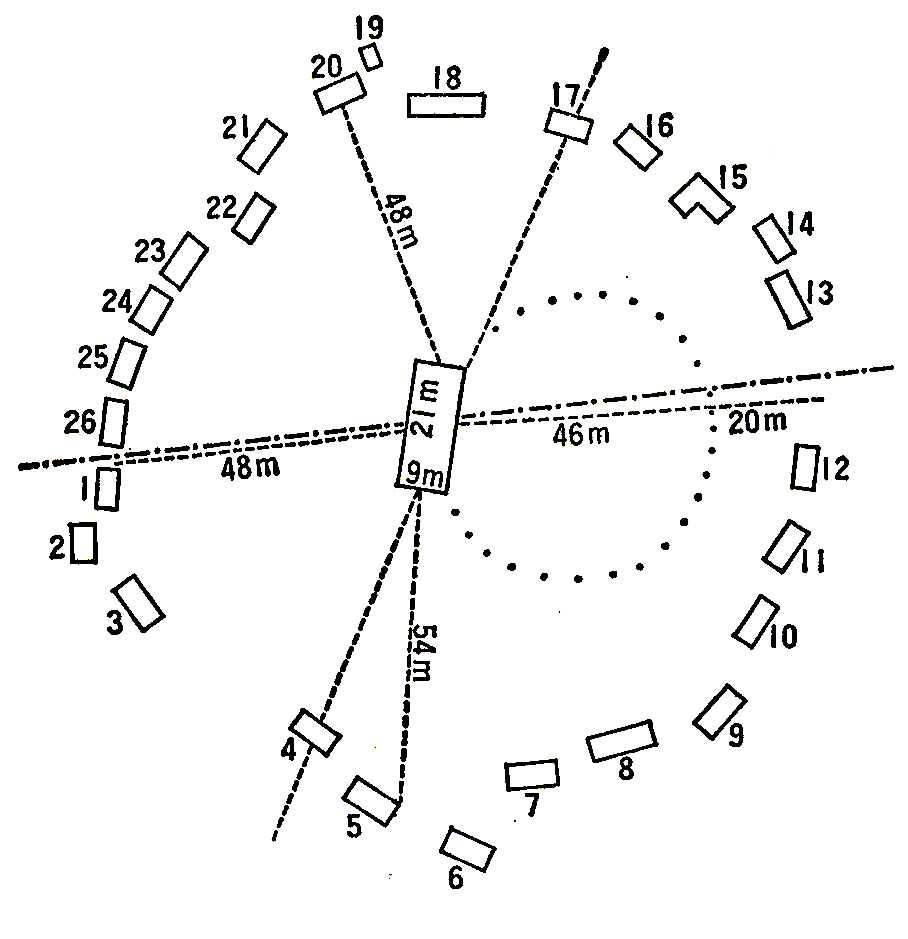

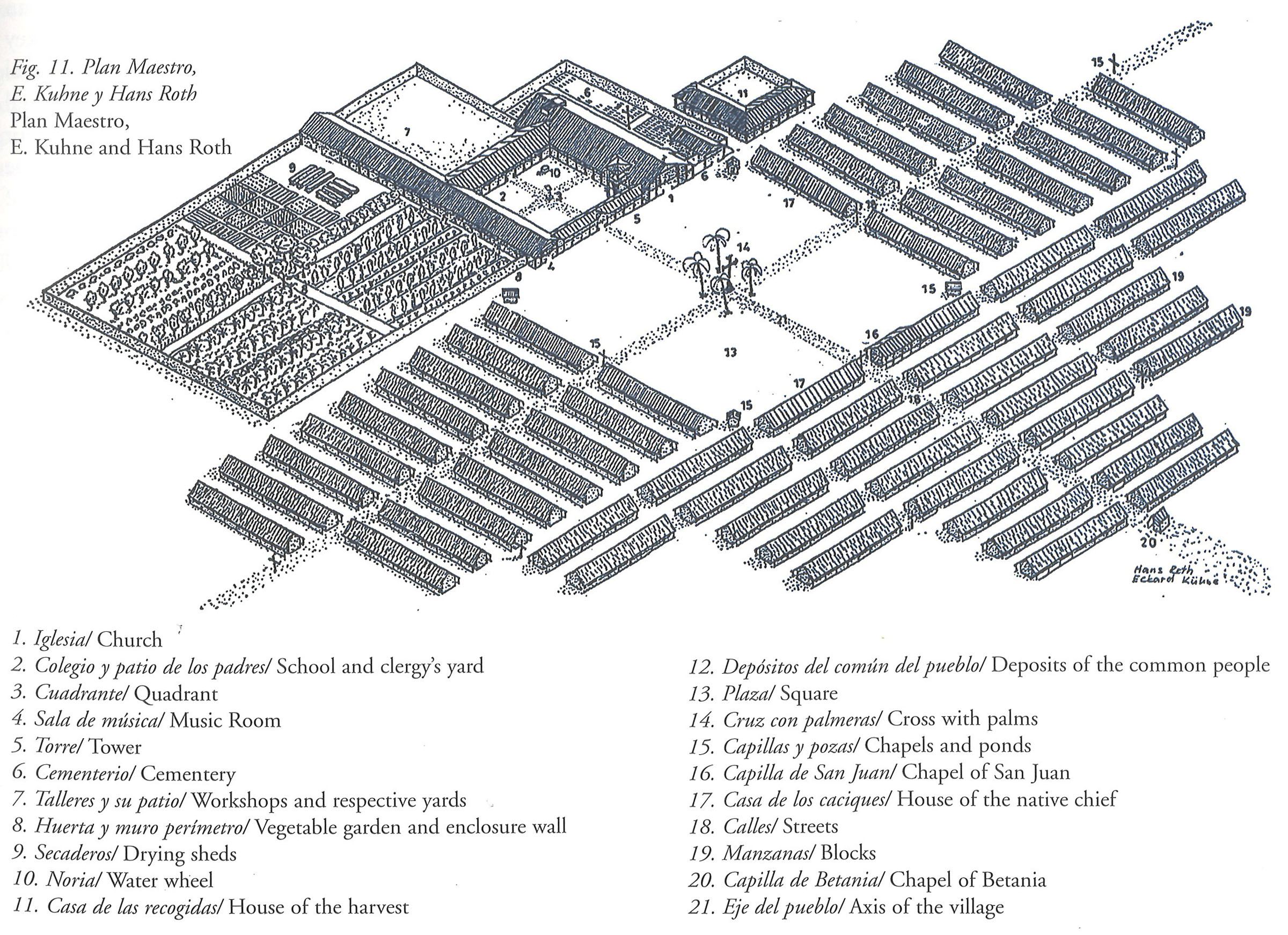

興味深いダイアグラムがある。ひとつはレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』に掲載されていた、アマゾン上流の先住民の集落の平面ダイアグラムである。それと、同じ地域で16世紀末につくられたイエズス会がつくった植民都市のダイアグラムがある。原始集落は円環状につくられることが一般的で、アマゾンの集落では何重かの円環を形成するそうである。円環集落【図8】はレヴィ=ストロースのフィールドノートから転写されているので、寸法の記載が読み取れる。アマゾンの奥地につくられた植民都市はダイアグラム【図9】であるが、中央広場の一辺が100mほどであるので、実際のスケールに合わせると植民都市の1ブロックと円環集落は重なり合うサイズになる。

[図8]環状集落(ケジャラ村の平面)

(出典:Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques ©Plon, 1995)

[図9]植民都市の1573年版基準平面

(出典:Alcides Parejas Moreno, and Virgilio Suárez Salas, Chiquitos:

historia de una utopia, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, 1992)

アマゾン奥地のボロロ族の円環集落では、その中心に引かれる見えない東西の線によって北と南の2つの半族に分けられ、複雑な社会生活のルールが設けられており、さらに集落の平面図や家屋の位置によって社会が構造化されているそうである。『悲しき熱帯』ではこの記述が数10ページにわたって続く。その記述を読むと円環で囲まれる空間は集落の共有地で、その大きさはサッカーグラウンドとほぼ同じ大きさになる。『悲しき熱帯』では、例外もあるようだが、ほとんどの環状集落は150人以下の集団と報告されている。この規模は焼畑などの作物との関係もあると思われるが、ダンパー数から推測すると、おそらくはこのくらいの集合が安定しているからなのだと思う。但し、これは私の推測であり、レヴィ=ストロースはこのようなことは書いていない。

ボロロ族の集落の構成員は全員記名され、演劇のように全員に役割が与えられていている。因習と慣習に拘束され、不平等な社会あるが、全員が互いを認識したネットワークの中に生きていることが報告されている。現代の核家族という枠組みも父親、母親、子どもという家族は平等ではなくそれぞれ役割が与えられていることを考えると、ボロロ族の集落のコミュニティ・スケールは、拡大されたファミリーと言えるかもしれない。それに対して、植民都市は、1000から3000人くらいで構成されている。都市構造は中央のスクエアな広場を中心に一辺100mほどのグリッド状に配置され、広場の周囲は教会や役所など公的な施設で囲まれた公共空間となっている。個人の個体認識の規模を超えるため、互いに見知らぬ関係となり、このなかで個人は平等で公平である。そして、このような都市社会では個人に分解され、自我のある個人主義が目指される。

レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』のなかで、先住民族を改宗させるためにグリッド状の植民都市に移住させると書いている。【図10】そうすることで、円環集落の空間配置によって図式化されていた規範や慣習の手掛かりは消去され、社会構造が壊れることが観察されている。しかし、この空間配置の変更という観察だけでなく、円環集落では全員顔見知りであったのが、植民都市ではコミュニティ・スケールが大きくなり見知らぬ人が登場するという、人と人の関係性が変わることが一番の要因であるのではないか、と私は思う。そこでは集合のスケールが大きくなることで集落から都市にジャンプしているのだ。成員の人数がある規模を超えることで、人間の関係性が変わり、そこに都市という状況が出現する。そのなかでは空間の所有にともなって監視、さらには孤立という集合の様態が生まれている。それだけではなく都市組織は、社会規範や文化そのものを教化する空間装置の機能を持ち、文明が上書きされていく。

[図10]植民都市、全体図

(E. Kuhne and Hans Roth/出典:Sofia Saavedra Bruno, Urbanismo y Arquitectura en Chiquitos, Santillana de Ediciones, 2000)

レヴィ=ストロースによる集落と植民都市の考察は、西欧の思想社会では大きなインパクトを持っていたと思われる。そのことは、アルド・ロッシが『都市の建築』の序章で18世紀のジョージア州の植民都市の絵を使い、レム・コールハースが『錯乱のニューヨーク』で17世紀の植民都市の話から始めたことからも推測できる。『悲しき熱帯』にもアマゾン奥地の植民都市が記述されているが、このように16世紀末から始まる大航海時代にヨーロッパ文明は植民都市という空間メディアを使いながら世界を覇権し、現在もなお世界は「ヨーロッパ文明」の中にいると考えている。私はこの「ヨーロッパ文明」によって支配されている世界を「近代」としているが、それは、12世紀にイスラム世界との覇権争いに勝ったヨーロッパ世界における地中海貿易の拡張が発端であると、当時の地中海遠隔地貿易を研究したアメリカの経済学者アブナー・グライフによる『比較歴史制度分析』から読み解ける。

「イスラム世界」は地縁血縁関係を大切にするが、一方の「ヨーロッパ世界」は個人主義的なキリスト教教会がもたらした契約による人間関係を基本とした社会組織であったことが重要な要件であったそうである。「ヨーロッパ世界」は、社会を個人に分解する方向をもった社会組織なので、その社会組織が地中海貿易という遠隔地間の交易と経済システムの成立に有利に働いていた。資本主義は12世紀のこの社会組織のなかに始ったとされる。現在の私たちはこの西欧の発明した社会システムに組み込まれているのだが、それは、個人の権利が守られ、自由な競争が行われる市場原理の世界である。

ところで、この社会システムは空間の所有と深く関係している。

ここで、都市の出現を模式的に示してみよう。まず、あるがままの自然という「タブララサ」。タブララサとはラテン語で何も書かれていない白紙のことだが、まずは、誰も所有していない空間がある。そこに、集落が登場する。前に見たように、原始集落は記名された人々(顔見知り)の集合である。その集落のスケールは150人を超えない集合であり、その円環集落の囲い地の中はその150人が管理する共有地である。円環集落群の円環で囲まれたコモンズ(共有地)以外は、誰も所有しない空間である。顔見知りの関係では、空間の所有を明確にしなくても使用上は大きな問題は起こらない。

ところで、ジェーン・ジェイコブスは『都市の原理』のなかで都市の始まりを市場に求めているが、市場という交易の場所を持つ集合は集落のスケールを超えていく。交易とは互いに未知の集団同士が行う所有物の交換行為であり、市場とは知らない人々同士が集まり価値があるものを交換する場なので、盗難や喧嘩が日常的におこる。そこで市場に集まる人々を監視するためのマウンドが用意される。互いに見知らぬ不特定多数が集まる場では人々は平等であるが、それをコントロールするルールが必要となり、ヒトの集合形式は集落から都市という異なる次元に入る。さらに人類学者によると、このような不特定多数の人々の交流が起きるコミュニティ・スケールにならない限り、文化的活動の痕跡(装飾品や楽器など工作物)が見られないそうである。都市は文化をうみだす保育器なのだ。

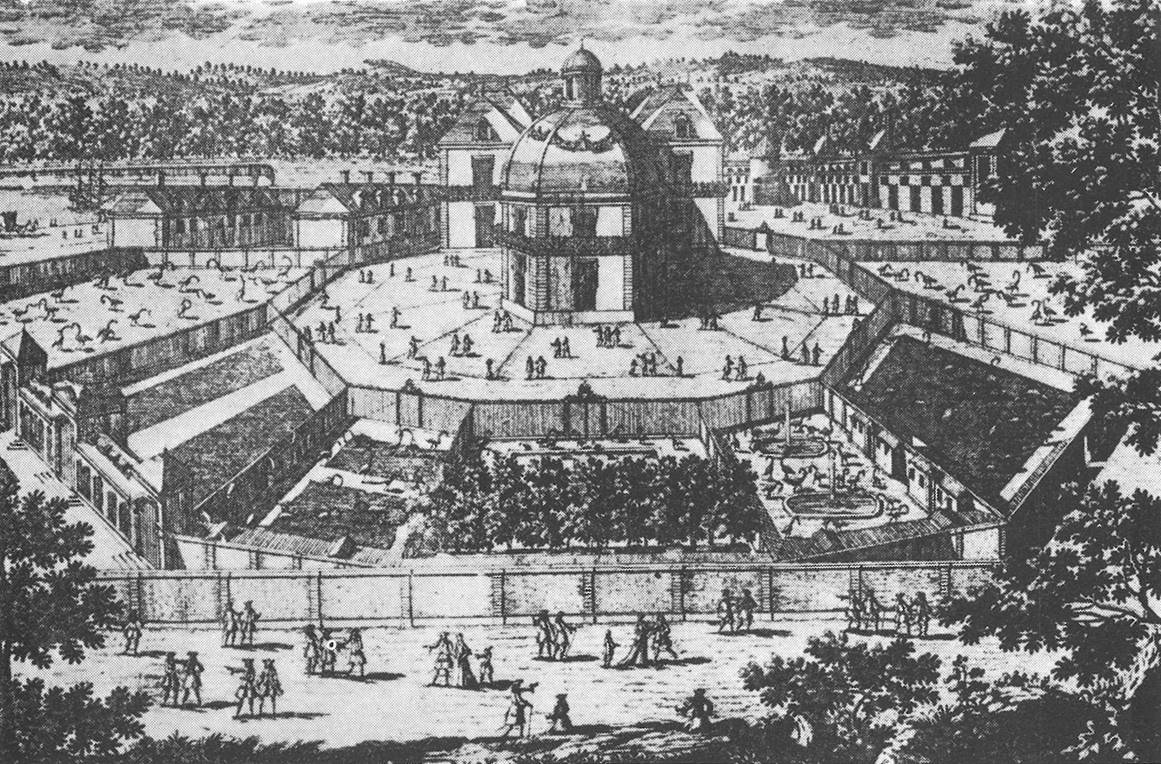

フランスの哲学者ミッシェル・フーコーが紹介するベンサムの一望監視システム【図11】は、多数の人間を管理するシステムであるが、これは人間の集合形式がある規模を超えると必要になるものである。都市という多数の人の集合では所有が明確にされそれが交換される。見知らぬ者が場所を共有するためには監視またはルールが必要となるのだ。都市では、所有不明なコモンズは排除されていく。共有地は記名される人間の集合で維持されるのだが、不特定多数の社会ではコモンズは渉猟されてしまう(コモンズの悲劇、宇沢弘文)。近代では宗教空間などの制度化されたコモンズだけが都市内に配置されている。

[図11]パノプティコン(出典:ミシェル・フーコー『監獄の誕生』田村俶訳、新潮社、1977)

イスラム世界にはイスラム法で規定されるワクフ制度という興味深い宗教的寄進制度がある。相続時に世襲財産を神(または神を通して社会)のための自発的喜捨するもので、11世紀頃からこの制度によって、寄宿制学校や救貧院、巡礼者の簡易宿泊施設など、公共、慈善、宗教的な施設がつくられた。ワクフ制度とは、都市の中に所有権の永久停止された空間を設けるものだ。寄進された空間は神の所有となるが、その実態は誰のものでもない誰でもが使える空間であり、いわばコモンズである。このコモンズの空間がイスラム世界では、社会システムとして定義され現在も存在しているのだ。それは3・11の後に伊東豊雄たちが仮設住宅の中に展開した「みんなの家」のようであり、それは明治以前には存在したが現在は制度的に存在しない「入会地」のような空間である。このコモンズの空間がイスラーム世界では定義され存在している。

ヨーロッパ世界では、都市とは自然とは対抗する概念であり、その空間は個人の裁量が自由になる私的領域とそれを抑制する公的領域という、対抗する2つの領域で構成されるものとなる。近代都市は都市労働者の流入により、その場所に根拠を持たない人々は個人に分解されて、経済活動などの機能に合目的に集合するゲゼルシャフトという社会組織に還元されることが観測されている。

この個人に分解され共同体を失った都市の中で、空間という実体を伴わないコモンズを求める動きがあることが報告されている。そこに、公的領域でも私的領域でもない「親密圏」という人間関係が登場するのだが、それは、地縁血縁関係が解体され、個人に分解された近代社会のなかで生まれるもので、それをドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマスは『公共性の構造転換』のなかで「小家族的な親密性の圏」という不思議な記述をしている。それは、互いが記名された人間の関係で、親密な社交の空間での「愛の共同体」とされるのだが、18世紀の西欧にあったサロン文化のことかもしれない。ハンナ・アーレントもこの公的領域でも私的領域でもない集合を認めているが、ハーバーマスの「親密圏」とは異なる解釈をしている。それは、政治的、宗教的結社に近いかもしれない。「親密圏」は「社会的なもの」の威力、そのコンフォーミズムの力に抗するための空間として現れると書かれる。それは、均質化した近代都市や個人に分解される社会に対抗する共同体であると読める。

ハーバーマスもアーレントも指摘していないが、これは原始集落がそうであったように記名された集団への帰属を求める運動のように思える。人間という動物はその集団に帰属することで安定するのかもしれない、と考えると、イスラムの宗教的セクトであるIS(イスラミックステート)の社会システムは全体がワクフであるような、所有の存在しない社会ではないかと想像してみる。集落でも都市でもない人の集合がどのようになっているのか興味がある。現代社会は個人が記名できる集団規模のテーマコミュニティが重層したなかに生きている。近代以降、人々はこのコモンズを求める運動を続けているように思えるのだ。塚本由晴が示す『コモナリティーズ』はこの絶え間ない運動を示しているように思える。そこに示されるボランタリーな人々の集まりは、空間という実体のないコモンズなのだ。

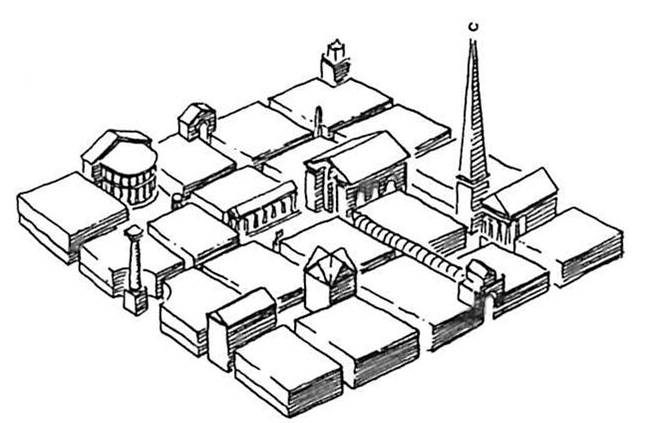

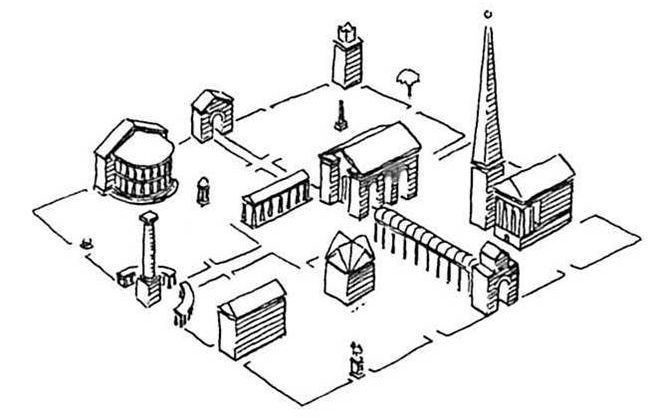

1970年代に描かれたルクセンブルクの建築家レオン・クリエのヨーロッパ都市再生のアイデア【図12】がある。それは市場経済で埋め尽くされる都市の中に、共同体の手掛かりとなる空間を分布させる意図が読み取れるもので、当時はポストモダニズムの文脈で歴史主義に偏ったものとみなされていた。しかし、それをレヴィ=ストロースが指摘する人間の共同体に手掛かりを与える空間を都市内に布置すれば、弁証法的に近代都市の問題に解決を図ろうとしているように見える。これは、公的に開かれた私的共同性を喚起し、経済活動で規定される都市組織のなかに、親密圏を生成する装置を分布させるというアイデアであることがわかる。

[図12] レオン・クリエの都市再生理念

(出典:コーリン・ロウ『コーリン・ロウは語る』松永安光監訳、鹿島出版会、2001)

コーリン・ロウの『コラージュ・シティ』は、このレオン・クリエのドローイングが現す思想に共感の表明している。この出版の数年後(1982年)に書かれた「プログラムとパラダイム」という興味深い小論がある。それはテキサス州オースティンという都市を題材にした都市論である。まずは1839年の都市ダイアグラムから始まるのだが、それを「16世紀的またユートピア的な都市計画案」と紹介する。このダイアグラムは植民都市のものだと了解できる。そして、都市をひとつの塊のように表現する、ブラジルの建築家ルシオ・コスタ、オスカー・ニーマイヤーやコルビュジエの都市構想をパラダイム。そして当時、システムズアプローチと言っていたテクニカルな計画過程を持つ都市計画をプログラムと分類する。それは『コラージュ・シティ』で取り上げた「ユートピア」と「ブリコラージュ」という論の展開のなかで用いた「ユートピア」という概念をさらに解剖しているように見える。そのなかでその双方が不毛であることを論証しながら止揚するのであるが、そこで唐突に持ち出されるのが、ライナー・イェーガルスの描いたいくつかの都市部品である。そこで示されているのはコーリン.ロウが『コラージュ・シティ』で示す「ブリコラージュ」だが、このドローイングは都市に建築が参加していく戦略を提示しているのがよくわかる。

この文章は、1980年代初め、ポストモダニズムの端緒の頃のものだが、コーリン・ロウはアングロ・アメリカとヨーロッパ大陸の建築都市文化を明確に切り分けている。その主題はアングロ・アメリカに属するテキサス州オースティンの都市計画なのだが、ヨーロッパ大陸の論理で語られるところが興味深い。ポストモダニズムとはヨーロッパ世界またはヨーロッパ文明に内在する大きな社会問題、公的領域と私的領域の抗争、またはマーケットとコモンズの抗争をどのように救い上げるのかというプロジェクトであった。しかし歴史的コンテクストの希薄なアングロ・アメリカでは商業戦略として用いられるノスタルジーでしかなかった。本来は、ポストモダニズムという建築表現は日本という文化圏では蚊帳の外であったのかもしれない。

コーリン・ロウはヒルベルザイマーの示す都市イメージ【図13】を呆れた絵空事であり、悪夢のような未来が予見されるとする。そして、コルビュジエの示す都市構想も呆れた絵空事であり、オブジェクト主義は20世紀を支配した過去の建築思想であると批判する。しかし、日本のディベロッパーはいまだに「呆れた絵空事」の実現に励み、著名建築家はオブジェクトづくりに邁進している。日本におけるモダニズム志向は、戦前はヨーロッパから直接、戦後はアメリカを経由して導入され、都心部はオフィスと商業ビルの集積、郊外は工業化住宅の海という現代都市タイポロジーを形成した。

[図13]ルートヴィヒ・ヒルベルザイマー「ハイライズシティ」1924年(出典:Ludwig Hilberseimer, Large-town architecture; Julius Hoffman publishing house, 1927)

2002年、小泉政権は大手ディベロッパーで構成された諮問委員会の提言を受けて都市再生特別措置法を発令した。これによって日本中で建物の高さの制限が解かれてしまう。つまり、マーケットが見込まれる場所であればどこでも100mを超えるオフィスビルやタワーマンションを建てることができるようになったのだ。日本の都市は人々の住む場所であるというよりは、「短期的利益の最大化」を目論む経済活動の「場」として定義されているのだ。

1968年に翻訳出版されたフランスの社会学者アンリ・ルフェーブルの『都市への権利』という本があるが、最初の章「はじめの概観」にパリコミューンについての記述がある。オスマンという行政官によって造られたパリの大通り「ブールバール」について、「機関銃でパリをくしけずる」というシュールレアリズムの詩人の言葉を引用して、権力に抑圧される都市の象徴であると批評している。都市の主人公は誰なのかという問いを投げかけるこの文章に勇気づけられて、当時、日本の学生たちはキャンパスや都市内(神田や百万遍)に解放区をつくった。そこはまさに集落的共同体の空間であった。今思えば、西欧の近代はこのふたつのアイデア、「集落的人間の関係」と「都市的人間の関係」の抗争にあったのではないか。そういってしまうとドイツの社会学者フェルディナンド・テンイースの「ゲマインシャフト」と「ゲゼルシャフト」の抗争という陳腐な言葉に還元されてしまうが、実は「パブリック」と「プライベート」という現代建築の原理である空間認識も、ヨーロッパ文明を起源とする近代社会が強要する空間認識である。

私たち、建築を学ぶ者は、ふたつのアイデア、「集落的人間の関係」と「都市的人間の関係」の抗争を懸命に学習してきたようにも思える。ヨーロッパ文明を定位していた建築、例えば、パラディオ、コルビュジエ、ヨーロッパ文明を対象化するレヴィ・ストロースの思想などだ。それはまさに建築という領域から見た文明の旅であり、現代人は集落と都市という空間システムが抗争している状態のなかで生きているのではないか。20世紀という世紀は集落と都市の分離を推し進めてきた。弁証法的に考えれば、この間をつなぐ空間形式を開発することが、建築家に課せられたこれからの仕事なのかもしれない。建築とは、人間と空間の形式である。建築とは、身体的に共同体への参加を感じる場をつくる技術である。その建築によって人々は記名された人間の集合の状態を確認できる。それは、建築が、身体に対応する空間のスケールを創造することによって、人々の自由を獲得できるものだと考えている。