21世紀初頭、東京の街は1990年代のバブル崩壊の負債をかかえ経済の停滞期を抜け出せずにいた。また経済が不活発であったために土地価格も低く抑えられていたようである。世界の大都市のなかで東京の地価は割安感があるという話を聞いていた。同時期、この1990年代には経済のグローバリゼーションは急激に顕在化し、資本は国家の枠組みを超えて最適な位置に簡単に移動することが明らかになっていた。

東京では、世界マーケットを対象とするスーパーブランド企業が、銀座・青山界隈に土地を購入し、旗艦店(フラッグシップ)といわれる独立店舗を競争するように建設した。エルメスは1998年に銀座5丁目の580㎡の土地を100億円弱で、プラダは1999年に南青山5丁目の984㎡の土地を約60億円で、ヴィトンは2000年に神宮前5丁目の577㎡の土地を40億円弱で、いずれも現金一括で購入したそうである(AERA、2000年10月「ブランドに買われる日本」)。当時エルメスは、地域別売り上げシェアで、創業以来ずっとトップだったフランスを日本が抜き、その日本法人の年商は278億円であった。同時期、ヴィトンは1,357億円、プラダ・ジャパンの年商は300億円といわれ、日本が世界のスーパーブランドにとって重要な戦略的マーケットであることが明らかになっていた。プラダの日本における旗艦店であるプラダブティック青山は、20世紀の世紀末に企画され、竣工したのは2004年である。このヘルツォーク・アンド・ドムーロンの設計した、プラダブティック青山の100億円を超えるといわれる<土地+建築>総事業費は、当然のことながら広告宣伝費のなかですべて回収される。

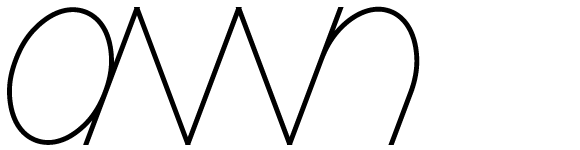

プラダブティック青山は免震装置によって地盤からアイソレイトされ、外装の格子状の網籠そのものが構造体という建築である。構造体そのものが菱形のガラスを受けているので表層には付着した装飾という二次構成材は存在しない。というか、建物そのものが装飾(ダック)のようである。その記号性を強化するように建物周囲は空地がとられ、周辺の街並みからはきれいにアイソレイトされている。この建築は話題性のある際だった広告塔のように出現し、多くの顧客を集めている。垂直に流れるようにつながる内部空間を体験していると、この建築そのものがテーマパークのようである。これはクライアントであるスーパーブランドが要求する広告宣伝という役割に見事に答えた優れた建築なのだ。2005年に日本建築学会作品賞を受賞したこの建物は、建築という存在の新しい潮流を指し示していた。

建築はアイコン化し周辺の街並みから切り離される。このプラダブッティック青山は土地のコンテクストとは無関係に建つスーパーブランドの広告塔だ。唯一、この建築が場所に存在するコンテクストに対応しているのは道路斜線という眼には見えないルールであろう。まだ天空率が施行される前だったので、敷地境界から逃げれば高さが揚がるというゲームのように面白いこのルールを設計者は楽しんだに違いない。この後、東京には数多くの話題性のあるスーパーブランドの建築が生まれ、建築メディアのなかでも中心的なテーマとして扱われている。その場所に行かなければ経験できないという、土地に拘束された建築そのものに広告価値があるというためにはいくつかの条件が必要である。立地する場所がブランドイメージに適合する土地であり、建築家も世界トーナメントに出場するブランドであること、そしてもちろん建築そのものがブランドを表象していなければならない。刹那的に時間の中で垂れ流され消費される広告媒体に対し、建築は実在し、話題を取ればメディアがオートマティカルにその価値を増幅させる。 イメージを売るスーパーブランドの企業にとって〈土地+建築〉の投資コストはブランドイメージを構築する出費として計算が合うのである。

このような広告塔としての建築は立地する街のイメージは使うのだが、その街並からは切り離されていなければアイコンにはならない。アイコンとして表層が重要となるから、装飾や看板などの二次構成材を用いない。基本的にダックである。街の中でアイコンとして認識されることが重要なので内部には無関心である。それはその内部に展示する商品がいつでも入れ替えられる必要があるし、その都度商品陳列が容易であるように、がらんとしたギャラリーのように設えられることが要求されているからである。外装と内部空間は無関係に自律する。だから外装だけで着ぐるみのように造られてアイコン建築とされることもある。日本ではヨーロッパの都市と異なり都心部でも建築物が連続体として造られていないので、このようなアイコニックな建築が次々と生産されているのだ。

20世紀初頭、ヨーロッパで始まる建築におけるモダニズム運動は、当時台頭してきた新しい市民社会に対応した建築であった。正確に言えば産業構造が変革するなかで、それ以前の社会を支配した権力セクターが退場し、それまでとは異なった新しい社会に移行した。その社会を主導する裕福な市民層(ブルジョワジー)が登場し、その市民層をクライアントとした建築のありかたが生産されたのだ。それがモダニズム運動である。それ以前の社会では建築を企図する主体は王権や宗教権力などの社会を支配する権力セクターであり、そこでは建築は権力という眼には見えないものを表象する言語として構想されていた。モダニズムの建築はそのような建築とは異なり、権力という力を表象するものではなく、逆にその力を解除した建築として構想されていたように思える。建築は新しい市民社会の生活様式=ライフスタイルそのものを表現するものであった。モダニズムの建築はそれまでの実体としての表象ではなく、建築をメタレベルの存在に持ち込んでしまったのである。様式は無意味なものになり、建築は人間の行為に対応する装置というものになった。 「住宅は住むための機械である」という過激な宣言は、新しい概念を発見した喜びに満ちている。モダニズムの建築の主役は生活する人間である。だから、形態それ自体には重要な意味を与えず、その意図を明確に伝達させるように抽象性を強化させたものである。そのためにモダニズムの建築は、周囲とは切り離されたオブジェクトとして認識されるのだが、本来的には、モダニズムに適合するライフスタイルのある場所にはどこでも再現(リプレゼンテーション)することが可能なシステムであると考えられるのだ。

20世紀前半に、それまでの社会を切断するという思想をともなったモダニズムの建築運動は、20世紀後半になると資本原理に回収されることが明らかになる。社会そのものが利便と効率を求める経済のシステムによって組み立てられる。利潤を追求する巨大企業が都市の中心に集積し、効率良く都市労働者を管理する家族を収容する住宅が都市近郊に貼り付く。人は就業地と居住地の往復運動をおこなうのがあたりまえの日常となる。そこでは都市は経済行為を行う装置であり、都市に集合する根拠とは経済そのものになっていた。 「近代世界の空間は、均質性―断片化―序列化というはっきりとした性格をもっている。この空間はさまざまな理由から均質性へと向かう傾向をもつ。同じような介入を求められる諸要因と物質の製造、管理と統御の方法、監視とコミュニケーションの方法が均質性を推し進める。均質性といっても、それは計画の均質性ではなく、構想の均質性である。ひとびとは集合しているが、それは虚偽であり、事実上は隔離されている。(H.ルフェーブル)」と記述される近代社会が要求する空間はアイソレイトしている。都市に用意される集合住宅は、遮音性能の高い界壁によって区画され、同じ規模の住戸単位が最小限の幅員をもつ共用廊下によって並べられる。その住戸単位はスチールドアで共用廊下から区画され、内部にはいると窓は無限遠に向かう。たとえ隣戸で人が殺されていてもその気配は感じられない。

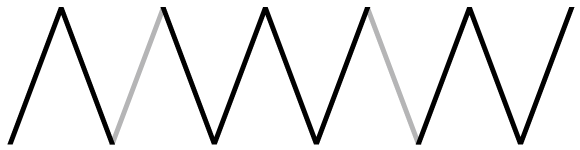

近郊の分譲住宅地では、敷地規模のそろった宅地に少しずつスキマをあけて、同じような規模の住宅が立ち並ぶ。ディベロッパーは立地によってマーケットを設定しているから、そこで扱われる住宅は同じような規模で同じような価格帯の商品となる。 ここに集まり住まう人々は、マーケットセグメントされた消費者として等質な人々の集まりであるだけで、集合の理屈はその他にはない。敷地規模の小さな分譲住宅地であっても必ず一戸建てであり、その隣棟間にわずかなスキマを開けて立ち並ぶ。これは日本では一つの敷地に一つの建物しか建てられないという法律があり、外壁を敷地境界から0,5m壁面後退させなくてはならないという民法の規定があるからである。分譲住宅地では規模は均質なのだが、少しずつ色や形の違う住宅で埋め尽くされる。内藤廣がこのような風景を「意気地無しの風景」と名付けたが、同じような規模の区画割の中で、精一杯の個性を示す分譲住宅地の風景は、この国に平等な市民社会が存在し、民主主義が機能していることを表現している。と、同時にこの均質性のなかで人々は分断され孤立化しているのだ。

1960年に提出された都市が新陳代謝して更新されていくというメタボリズムという概念は、一つの敷地に一つずつ建築が建てられる、というこのシステムによって実現されている。一定のスキマをもって建築が立ち並ぶ日本の都市風景は遠景すれば色鮮やかで均質なグレインのカーペットにみえる。それは周囲との関係性を必要としない勝手気ままなフリースタンディングの建築物の集合である。日本の建築のライフサイクルが短いのはその変化を担保する社会システムが存在するからである。日本の都市は同じような規模の建物がショウケースに陳列されるショートケーキのように立ち並ぶ。都市は〈土地+建物〉がセットとなった区分可能な商品の集合である。そしてそれぞれの商品はショウケースの中で少しでも高価に見えるように身体をくねらせ精一杯周囲との差異化を図る。都市の構成要素である小建築も区分可能な商品としてアイコニックに変容しているのだ。ヨーロッパでは日本のマンガとともにこのカワイイ日本のアイコン建築はブームである。

21世紀に入って都市再生特別措置法による容積率の緩和などが矢継ぎ早に打ち出され、東京の湾岸地域にはタワーマンションが林立し始めている。今後二百本ほど計画されているそうだが、計画地はほとんどが工場跡地などの産業用地である。湾岸地区の大型の産業用地であった敷地が、産業構造の変化に従って高収益を上げるタワーマンションの計画地となっているのだ。もともと工業地域で生活をサポートする施設のないエリアだからこのタワーマンションは周囲とは無関係に敷地内で自己完結した計画となる。百年後にはスラムになると言われるタワーマンションが、隣接しながら互いには無関係に自律し、増殖を続ける。このタワーマンションもアイコンとして認識される新しい都市のプレイヤーである。日本の都市を構成するあらゆる建築は資本ゲームの取り替え可能なコマなのだ。そして、このようにして日本の都市風景は簡単に更新されていく。

現実の社会では建築を構想することは必ず敷地に拘束されている。しかし、あたりまえのことながら大学の研究課題では敷地を容易に越境することができる。数年前、大学院で『アーバンボイドプログラム』という都市研究をおこなった。それは、「日本の都市部にある木造密集市街地は、マーケットのセグメントが働きグレインはその地域の中ではほぼ同じである。敷地は小さく細分化されるのだが、建坪率が効いているために空地率は一定である。そこでは庭とは呼べないスキマのように残る空地が存在し、そんな空地にも庭木が植えられている。この一敷地一建物という制度と民法上の壁面後退によって生まれる、都市のなかのスキマや空地(アーバンボイドプログラム)を、連続する空間のネットワークであるとして見てみると、この木造密集市街地は密度がそろい庭木を抱き込んだポーラスな塊のように認識される。そのポーラスな塊に身体を入れると、その隙間から思いがけない風が流れてきたり、庭木を通して優しい陽射しが射してくるような心地好い空間がある。それは湿度が高く温暖なモンスーン地帯に対応した空間形式であるのかも知れない。 このアーバンボイドプログラムでは、計画する実体としてのポジティブスペースではない、その対称にあるネガティブスペース(実体の建物を主体としてみたときに取り残される空間)に注目することで、分断されている住戸を編み込むような新しい空間組成が創造できる。」というものである。

昨年、2006年の1年間、新建築誌の月評を担当していた。それは年間を通して、発表される建築をすべて克明に読んでいくという作業である。この一連の建築をアーバンボイドプログラムという概念で読み返してみると、同じ思想によって建築概念が提出されているものがあることに気づく。「ハウス&アトリエ・ワン」は小さな建築であるがとても重要なメッセージが込められている。都市に存在する様々なネガティブ・スペースを積極的に評価して、それと実空間を同一化し、そこから全く新しい空間(第三空間)として立ち上げようと意図されていることがわかる。隣地に向けて大きく開いた開口はスキマのように存在する残余空間を通して、隣家の外壁までを自らの領域に取り込んでいる。と、同時に、そのスキマの存在によって隣家との関係は抜き差しならないものに持ち込まれている。ここでは都市のなかの残余のスペースに、それまでとは異なる意味が与えられているようである。そして「森山邸」はさらに明快な戦略をもって敷地の概念を解体している。 計画する建築そのものに、多様な空隙のような外部空間を抱き込むことで、周囲の街のなかに存在する微細な外部空間と連続し、その環境の中に同一化している。ここでは実空間とその実空間によって切り取られた残余空間が等価に扱われているようにみえるのだが、さらには主体がこの残余空間であり、まるで実空間は残余空間のためにあるようにみることもできる。そして、この空隙のネットワークによって諸室は濃密に関係させられ、集合して住むというプログラムを強化していることがわかる。ここでは新しい建築の規範が生み出されているのだ。

このふたつの建築は敷地の拘束を解除する方策を、概念(他の敷地を侵犯せずに)として指し示していた。ともに生活に関係するプログラムであることに注意する必要がある。そして、「洗足の連結住棟」は、通常の計画手法では大きなボリュームとなる一棟建築を解体して分割すること、その分割によって生まれる残余空間をもうひとつの主要な計画対象と考えたものである。このネガティブ・スペースによって住戸間相互の関係をつけるのだが、それは互いの生活の気配を否応なく感じるものであり、そのため相互の心遣いと配慮が要求されるというものである。

このような計画概念が提出されているのは、生活に対応する空間を構想するなかで、パブリック/プライベートという二項対立でその計画を管理することには限界があり、現代の社会ではそれがさらに空間の孤立を進行させていることが明らかだからである。そこでは、20世紀後半から資本を中心とした社会のなかに顕在しているコモンズ/マーケットという上位概念としての対立項を検討の項目に組み入れることで、新しい空間の構成が展開できるか検証されているのだ。近代に開発された集合住宅は、同じような規模の単位空間が共用廊下によって並べられ、開口部は無限遠に向かい隣戸の様子はうかがえない。人間の生活は管理され、隔離された人々が収容される容器のようである。それに対して、家と家の間のスキマのような所有の重なる外部空間では、否応なく身体がぶつかり、お互いの視線が交差する。そこでは、身体を持った人間がお互いの動作に思いやり気遣わなくてはならない。互いの関係性を決定する行為の主体が人間にあるため、人間を管理するという意図は成立しないのである。 そして、このような関係性の存在が、共同体であることを意識せざるを得ない空間を生成するものなのだ。

日本では「一敷地一建物」や「民法上の壁面後退」という制度によって、建築はアイコンとなることを誘導されている。そして、敷地の中では所有者の最大限の自由が保障されている。このような都市状況のなかで、建築は周囲の環境と無関係に自律し、最大限の自己の利益誘導をはかることを可能にしている。しかし、建築は都市のなかで決して自律的に存在しているわけではない。協同し繋がって存在していくようなイメージは組み立てられないか。アイコンのように自閉して存在する、フリースタンディング・オブジェの美学ではなく、またはタワーマンションのマーケット効率でもない。そのオルタナティブとしての新しい建築概念が要請されている。それは、生活をする人間の側に主体がある、人間の集合形式に根拠を与える空間である。なぜなら、集まって生活することの根拠(=都市の存在理由)こそ現代の社会が真剣に必要としている事柄であり、それに答えられる領域はこの建築という概念しかないのだから。