2021

「新人賞」という名のつく賞は、何か晴れがましく、社会が新しいものを待ち焦がれている期待感が表明される気持ちの良い顕彰だ。どんな分野でも「新人賞」によって新人は発見され、そのソサイエティに迎え入れられる。建築の新人賞は、1987年に創設された吉岡賞(2008年に新建築賞と改称)と1989年に創設されたJIA新人賞のふたつがあるが、その顕彰の方法や評価の基準は大きく異なる。新人賞なので他の受賞歴がないことが前提となるのだが、どちらの賞も互いの賞を受賞歴としないようなので、両方の新人賞を受賞することができるというところが新人に対する寛容があふれていて素晴らしい。JIA新人賞は応募することが前提であるので「公募型」の賞である。会員であることが要件なので入会手続きをして応募書類を提出しなければならない。公開審査、現地審査という手続きを経てJIA新人賞に選ばれる。それに対して、新建築賞は「新建築本誌」「新建築住宅特集」に掲載された作品から選出されるので「選考型」の賞である。まずは両誌に掲載される必要はあるが、掲載された紙面から審査員が一方的に選出する賞である。本人は何も知らないのに一方的にくれるという「選考型」の賞であることが初々しくて新人賞らしい。

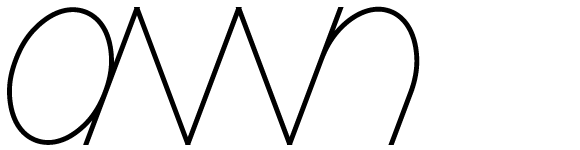

建築の新人賞が設けられた1980年代後半は日本は未曽有の好景気で、不動産価格が高騰し、都内の八百屋を廃業して不動産屋に売却すればニューヨークのビルが一本買えると言われていた。そして新人賞の対象となるような30代の若手の建築家が数十億のプロジェクトを受注していた。そんな時代である。1987年の第2回の審査座談会では村松貞次郎から不動産の高騰で建築は地価の1/10であることが紹介され、「いつでも地価に対応して建て替えていくことができる建物、博覧会的な建物が建築であるという時代」という時代の建築感が紹介され「軽い建築」というキーワードが提出される。そして、この言葉を軸に審査は展開する。倉庫の様な鉄骨造の「NAP HOUSE」が選出され、受賞した杉浦伝宗は「身に余る光栄、青天の霹靂」と感想を述べている。1995年のMOMAで企画される「Light Construction展」の8年前である。新人は上の世代に対抗して新しい時代の感覚を持ち込もうとする。そして、住宅という建築は設計から竣工までの期間が短いので時代の感覚を反映し易い。だから住宅特集での新人賞は建築というモードの表示器(インディケーター)という役割も与えられている。しかし、賞の選考は年長の審査員の価値観によって決められるので、それは建築に倫理を与えることにもなるのだが、反動に動くだけである場合もある。80年代後半のバブル経済の海の中で建築の行く末が見えない。この時期の審査座談会では時代の境界面での抗争がいくつも展開されている。そのなかで1989年の第6回の黒川紀章、木島安史、山本理顕による審査座談会では、この境界面が突き破られる。妹島和世のPLATFORMが「全く新しい建築」の登場である、ということを最も年少の審査員である山本が鮮やかに論証してみせるのだ。山本は「衣服ような建築」という表現をこの建築に与え、そしてさらに、それはこれまでの建築とは異なる新しい普遍的な建築的テーマが提出されているのではないか。それこそが、山本(自身)も含めたわれわれ(既成の建築家たち)を置き去りにするものではないか、という自らも殺してしまうという必殺の論の展開を行うのである。さらに「歴史家が将来、この時代のことを書いたとするならばPLATFORMしか残らないのではないか・・・(中略、そして)もちろんPLATFORMにしても、たまたまこの時代の風景みたいのをすくいあげたから残ってるだけで、彼女の力量とは無関係かもしれないですけどね。」と歴史の中に位置づけてみせる。建築とは社会的背景によって規定され、さらに言えば、建築によって時代は読み取られるものなのだ。

1990年に日本のバブル経済は頂点となり、翌年から一気に崩壊する。だからPLATFORMはこの時代の泡を表象した最高のモードであり、山本の指摘の正しさは現在という時間距離をおいた歴史のなかで了解できるのだ。そしてこのバブル崩壊の90年以降、しばらく審査座談会では建築を定義する共通の言葉を失う。

吉岡賞は通常は2名選ばれるのであるが1996年の第12回は異例である。受賞者は難波和彦、石田敏明、坂茂の3名で、しかも坂茂の2作品が受賞対象とされているので、4作品を受賞対象とするインフレーションである。この候補推薦は95年に発表された作品からノミネイトされているのだが、審査員の妹島和世は「住むということが趣味の問題だけで片づけられはじめているといえるのかもしれない、それは決して好ましい状況ではない。」という閉塞した時代感覚を表明し、この飼いならされた状況を突き抜け、その先にある新しい一般解を獲得する作品を求めたいと表明する。それを受けて、野田俊太郎は95年の阪神大震災を引き合いに出し、都市の崩壊と再生という状況に対応するケーススタディとしての建築という主張を展開する。野田のリードによって「都市風景としての住宅の解」という言葉が出され、4つの作品が選ばれる。「箱の家―Ⅰ」、「F4」、「カーテンウォールの家」、「家具の家」である。日本の都市住宅のスタンダードを表示することが目論まれるのであるが、同時に、この一般解によって示されたことは、建築は固有のものではなく多数のなかに匿名化されていくように見えた。

この第12回の吉岡賞は特異点であるが、その背景にある1995年は後の時代から明確な「切断面」であると認識される。都市と建築にかかわる事件として、阪神大震災によって人間が築き上げてきた物質がいとも簡単に破壊されることが眼前に示され、地下鉄サリン事件では生活世界の精神の荒廃が明らかにされ、サティアンと呼ぶ建築メディア不在の宗教の登場を知る。このような暗澹たる現実のなかで、「せんだいメディアテーク」と「横浜国際客船ターミナル」のコンペ案という、人を自由にする公園のような空間が未来に向けて提示されている。そして社会的事件としては、1995年にウィンドウズ95が発売され、メディアとしてのインターネットが爆発的に普及した年であり、同じ年に携帯電話がほぼ現在の形式に整備され、これも爆発的に普及する準備が整った。21世紀に向けて人々のコミュニケーションの方法はこの時期に一変するのだ。

2004年に日本の総人口はピークを打ち、しだいに人口は減少していく。しかし、住宅戸数と世帯数はこれからも漸増するようである。それは世帯当たりの人数が減っているからで、統計を見ると日本では20世紀末に一人または二人世帯の家族が過半を占めるようになり、現在は全国平均の世帯当たりの人数は2.5人ほどで、そのうち一人世帯が1/3ほどを占める。東京都の区部では2005年にすでに世帯当たり人数は2を割っている。戦後の日本の住宅政策は核家族という標準家族に対応する住宅の整備を行ってきたのだが、標準家族という背景を失った住宅の意味は大きく変容している。住宅という〈容器〉と家族という〈内容物〉に齟齬が発生してきているのだ。当時の審査座談会では、住宅における家族生活が読み取れない、または希薄であることが問題とされる。98年の14回では香山壽夫が「家は家族のものだ、その家族が見えない」と表現し、99年の第15回では冒頭に阿部勤から生活の不在が指摘され、「開放的な住宅が多く見られ、守られるという意識が希薄になっている」と記述される。磯崎新から「あらゆる小住宅はnLDKに還元できる。住宅には建築という問題は存在しない。」と挑発されているのであるが、1950年代から日本の住宅設計で主要なテーマであったnLDKという制度の乗り越えは、nが消えることで自壊してしまったようである。nLDKのnが複数ではなくなる、または二人という関係になると空間の形式が変わってくる。住宅内でのプライバシーが不要になるため諸室の関係性という計画学は必要がなくなり、住宅は大きなワンルームで解けてしまう。大きなワンルームにキッチンセットと水廻りを配置すれば住宅になるというわけだ。ショールームの様な裸のバスルームやオープンキッチンが住宅のボキャブラリーとして登場する。生活という切実な問題を捨象する住宅は空間を内在するただのアートピースのような表現となる。空間構成が単純となるため住宅の主題は諸室の関係から空間の組成に向けられていくのだ。空間をオブジェのように組み立てる場合、構造、構法が重要となるため、構造家の池田昌弘が2000年の第16回から5年間に9回も推薦作品にノミネイトされている。そして、2004年の20回の審査座談会のテーマは「住宅に固有の問題を超えて」とされるが、これは住宅にnLDKという設問がなくなったことを意味している。

吉岡賞が設立された当初は、1980年代のバブル経済の背景もあって別荘がたびたび推薦作品にノミネイトされ受賞している。別荘は切実な生活を引き受けないため空間は純化され、わかりやすい。写真というメディアで伝わりやすい空間なのだ。住宅という建築形式は生活を内包するものなので、生活に対する思想がなければ建築にはならない。審査座談会ではそれを問題として別荘を対象からはずすという議論も出されている。そして、世帯人数が2以下となる現代の住宅もその内部空間は単純化され、別荘と同様わかりやすい。しかし、都市にある住宅は自然環境のなかにある別荘とは異なり、都市の問題を引き受けることになる。すなわち、nLDKのnは消去され、住宅は大きなワンルームという単純なLDK空間となるのだが、それが集合するLDK×Nという集合形式、さらにはLDK+Xという住宅機能に他機能が複合する形式、既存の街並みとの関係など住宅には都市に拡張する問題が登場している。住宅の主題は明らかに変容しているのだ。2008年、24回の審査座談会の冒頭で、千葉学と古谷誠章はともに大きなテーマが見えなくなったという共通する現代の状況認識を語る。そのなかで、二人が取り上げる推薦作品とそのなかに見いだすテーマは多様である。大きなワンルームとして解かれる住宅では個の領域の問題や人間の個体間距離などの問題、都市の中で弧絶するのではなく外部と気脈を通じるという関係、地方都市や郊外の住宅における外部空間との関係、デベロッパーが開発する商品としての集合住宅にも存在する可能性など、この時代に表出する様々な問題群を俎上に取り上げ議論する。そのひとつひとつは関係のない独立した問題に見えるのだが、総体として見れば私たちの生活のありかたが大きく変更していることを示す多様な切片として表出していることが分かる。

戦後、日本では民主化を進める社会制度が導入され、大地主による土地所有が解体され土地所有の細分化が進められた。さらに1950年に制定された建築基準法では一敷地に一建物とされ、その建物の仕様も細かく規定されている。このような制度設計によって均質な戸建て住宅が建ち並ぶ住宅地風景が生まれている。だから私たちの眼前にある粒のそろったカーペットのような住宅地の風景は、民主主義という制度がこの社会で機能していることを示しているのだと思う。ルールさえ守れば敷地内では土地所有者の自由意思でどのような建物も建てられるというこの民主的システムによって、日本では膨大な数の住宅設計のマーケットが生まれ、多数の若い建築家がそのマーケットに参入し、多くの建築家をこのマーケットが育ててきた。

そしてさらに現代では、コミュニケーション手段の変化にともない社会制度も変容し、家族や住宅というビルディングタイプそのものにも再編が始まっている。人間の関係性をつくるコミュニケーションは拡張し、家庭の中に留まらず外部世界に拡がる。そして、人びとは現実の世界だけでなく仮想の世界でコミュニケーションを行うようになるのだが、そのような事態になって、あらためて身体をもった人間の関係性に介入する空間に意味が与えられる。それこそが建築が取り組まなくてはならない主題なのだ。

21世紀初頭、都市の中で人びとの関係は切断され隔離されていく、その中で生活の集合や複合の形式は新しいコモンズを表現しているのかもしれない。戸建て住宅であっても周囲との関係性を積極的に取ろうとする住宅や、住宅の中に仕事場を取り込む建築、そして家族という概念が拡張された集合形式をもつ建築など人間の生活を内包する住宅というビルディングタイプは大きく変容を続けている。同時に、私たちが新しい空間を措定することで、未来の人間の関係性を規定する。建築の領域は人間の生活という実体を扱う住宅からその集合形式が生産する共同体の概念まで拡張し、同時にその共同体は都市という住宅の集合形式で定義されているのだ。